| ���̍��̐����Əo�����@ | ||

| �������w��������߂��������a�R�O�N��O���́A���̍�������E���A���{�̎Љ�悤�₭���肵����������ł����B �����āA�V�����ƒ�p�d�C���i�����X�Ɛ��ɏo�n�߁A�����̐����l�����傫���ς��͂��߂�����ł����B ���a�R�T�N�i�P�X�U�O�N�j�A�����̒r�c���l��������u�����{���v��v�\���āA���{�͍��x�o�ϐ������ɓ˓�����킯�ł����A�܂��ꕔ���ł͐푈�����������Ă��錻��������܂����B �V��������֑f�����ڂ�ς���Ă����l������A����Ɏ��c����Ă����l������Ƃ����A���̎���ł������������Â�������錻�ۂ�����܂����B �܂��A�s��̋��P����ɒ[�ȕ��a��`�△���ʂȎ��R�ƕ������͂т���n�߂�����ł�����܂����B ������������̕ω����̐V���L���Ȃǂ���A���̍��̐����Əo������U��Ԃ��Č����Ă݂����Ǝv���܂��B �Q�O�Q�R�N�Q���P�R���@�X�V |

||

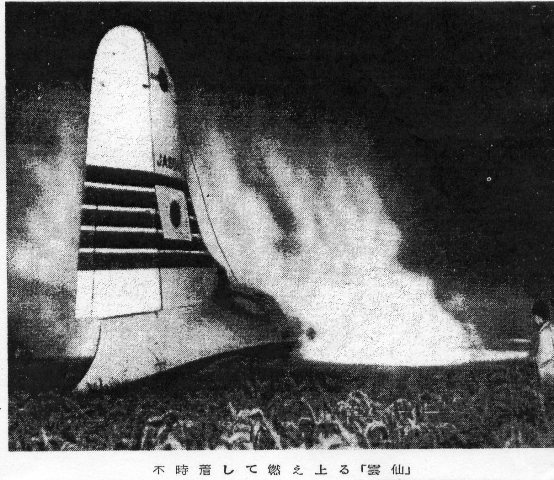

| ���a�R�Q�N�i�P�X�T�V�j�X���R�O�����q�@�s�������㎖�� | ||

|

||

| �����̓c�ނɗ��q�@�ė����� | ||

| ���a�R�Q�N�X���R�O���ߌ�X���S�O�����ɒO��s��𗣗����������H�c��`�s�����q���P�O�W�ցu�_��vDC�S�^�@�i�O���v���@���j����������G���W���̌̏�ŖL���s�����̐��c�ɕs�������サ���B | ||

|

||

|

||

| ���̎��̂ŋ@�����܂ނT�����������������҂͂Ȃ��A�@���̂Ƃ����̔��f�Ə斱���̓K�Ȕ��U���ɂ���S���ɂ͎���Ȃ������B���̋@�͕s�����̍ې��c�߂��̑��d���Ɉ����|�������̑�������d�����B�d�������@�����܂ނT���̕����҂͖L���s���a�@�Ɏ��e���ꂽ�B | ||

|

||

| ���̋@�̏�q�̖w�ǂ��L�����Ƃ̎В�������ł��������Ƃ��v���A�������[�����Ԃ��s�@�ňړ�����l�͂���Ȃ�̎Љ�I�n�ʂɂ���������ꂽ�l�����ŁA��ʏ������C�y�ɗ��p�����蕨�ł͂Ȃ��������Ƃ��킩��B�����̍��S�͂܂��V�����͂Ȃ�����ŁA�ݗ����Łu���}�߁v�����[�����Ԃ�Г��V���ԂR�O���قǂ������ĉ^�s���Ă�������ł����B ���݂ɓ����̑��[�����Ԃ̍��S���q�^���͕Г�1,170�~�B���q�̈ɒO�[�H�c�Ԃ̗��q�^���͕Г��U,�R�O�O�~�B ���̎��̋@�̏�q�̒��ɂ̂��Ƀe���r���n���Ɏi��҂Ƃ��Ċ����O�؈��Y���i�R�R�j�������B�����̒����V���̋L���ɂ��Ɓu�{�[�h�r���A���O�؈��Y�v�ƏЉ��Ă���B��������V�����łł́u���W�I�e���r��Ɓv�Ƃ��ďЉ��Ă���B ���̂���́u�e���r�ԑg�̎i��ҁv�Ƃ����ނ̎d�����m�����Ă��Ȃ��������߁A�ނ��Љ�邽�߂̌������B���������悤�ł��B |

||

|

||

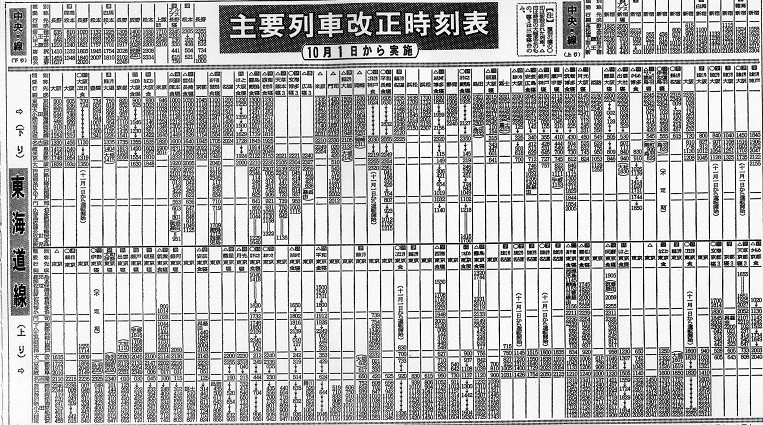

| ���a�R�R�N�̍��S���C�����̉��������\�ł́A���w�X���ɔ��Ԃ�����}�ߍ��͗[���S�����ɓ����w�ɓ������܂��B�V���Ԕ���������܂����B����ɔ�ׂ�Δ�s�@�Ŗ�Q���Ԃōs�����Ƃ��ł���͖̂��͂������̂ł��傤�B | ||

| ���a�R�R�N�̍��S�����\�\�g��� | ||

|

||

| ���̋@�u�_�卆�v�͕č��_�O���X�А��ŏ��a�Q�P�N�i�P�X�S�U�N�j�������ꂽ���̂ŁA�O�N�i���a�R�P�N�j�S���L���s�^���q��Q���T��Q�S���~�i�����̈בփ��[�g�łV�O���h���j�ōw���������Ë@�������B���̓��̉^�s�͗[���T���T�U������P�O�T�ւƂ��ĉH�c���o���A�W���X���ɒO�ɒ��������B�i�����͈ɒO�[�H�c�Ԃ��P���ԂT�T���ʼn^�s���Ă����j�A�H�̔R���͏[���������̂ŔR���⋋�����ɂX���R�U�����������B���̎��_�Ő��K�̃_�C������P���ԂP�P���x��Ă����B�i�����H�c�[�ɒO�Ԃ�1���T�։^�q����Ă����j �����H���O�n���ł̓G���W���Ɉُ�͂Ȃ������炵���B�G���W���S����]�Ŋ�����P���A�@��������グ��������������B���̒���S�ԃG���W��������ĕs���ƂȂ�A�p�C���b�g�͂Ƃ����̋@�]�łS�ԃG���W���̃X�C�b�`������B�������A�����ĂP�ԂR�ԃG���W�����s���ƂȂ�A�u�Ԃ̔��f�Ńp�C���b�g�͎�������c�ɓ��̒����̌��S�������B ���̎��̂őS���P�����̏d�������O���v���@���i�R�W�j�͂P�W�ŗ��R��s�w�Z�ɓ��Z�A�펞���͗��R�̗A���ǂɏ������ē���̋������������B��㕜�����ē��q�ɓ��ЁA��s���Ԃ͐�O����ʎZ���ĂX��R�S���ԂƂ����L�����A�����x�e�����p�C���b�g�������B |

||

|

||

|

||

| �@���̗�ÂȔ��f�Ƒ���Z�p�����邱�ƂȂ���A�����i�Q�R�j���Y�i�Q�Q�j��l�̃X�`�����[�f�X�i�����͂��������Ăі��ł������j�̗�����������q�U�����^���ꂽ�B��������c�̏���W�O���[�g�����ׂ�A�~�܂����Ƃ���ō������~�����J�����B�w���������ĉ������x�Ƃ�����l�̌Ăт����ɂT�P�l�̏�q�͐��R�Ƌ@�𗣂ꂽ�B�����Ă��̒���@�͉̂���ꎞ�ԔR���������������������c���Ē������B | ||

|

||

| ���̓������͏��w�Z�R�N���������B�܂��ƂɃe���r���Ȃ����ゾ�����̂ŁA��X���ɂ͏A�Q����悤�ɐe�����^�����Ă����B�]���Ď��̓����͖��̒��ŁA������e���玖�������邱�ƂɂȂ�B�����o�Z����ƃN���X�̒��ł͂��̎��̂̂��Ƃ��b��ɂȂ��Ă��āA�w���ی�Ɏ��̌�������ɍs�����x�Ƃ����N���X���C�g�������B�����ߌ�A��ă����h�Z����u���Ȃ肷���Ɏ��̌���ɋ삯�����B���̌���̈�c�͈��O�̓c�ނ���ʍ������ɂȂ��Ă��āA�ӂ�ɂ܂��ł��������L�����Y���Ă����B ���̎��̂̂P�O�N��ɂ͔�s��̊g���H�����������A�����̑����瑽���̏Z���̓]�����͂��܂�ߑa�����i��ł������B |

||

| ��������G���̎��� | ||

| �e���r����ʉƒ�ɕ��y����܂Ŏq���̊y����y�͖���G���������B���w�Z���w�N�ɂȂ��Ă���u���N�}�K�W���v�u���N�T���f�[�v�Ƃ������T���̖���G�����o�ꂷ�邪�A����܂ł͌�������G�����嗬�������B���ǂ��̎q���̊Ԃł��݂�������G�����āA���ꂼ�������݂��肵�Ċy���B ���̌�������G���ɂ͖����t�^���t���Ă��Ċy���݂̈�ł��������B�t�^�͖{�̘̂A�ږ���̑����������q�̌`�ŏo����Ă��Ă�B �܂��ȒP�Ȏ��̖͌^��H��Ȃǂ��t�^�ɂȂ��Ă������A���O�̐�`�ē�����z�����Ă������m�Ƃ͂قlj����������肳����ꂽ�B |

||

|

|

|

|

|

|

|

||

| �����̑����̘A�ږ��悩��e���r�̎���ɂȂ��āA�f�����h���}�����ꂽ���̂��o�����l�C���B | ||

|

|

|

|

|

|

| ������A���̎q�����ɂ͏�������G�����o�Ă��� | ||

|

|

|

|

|

|

| �j�̎q�������̎q�����ǂ���̎G���ɂ��A�ڂ��|����������l�C��Ƃ����Č�ɑ�ƂƂȂ�����Ƃ��������� �����̐l�C��Ƃ��v���o���Ă݂�ƁA��ˎ�����M���ɕ����Ȃ悵�A�K�c��Y�A����p��A���R���P�A�x�]��A���c�q���I�A�֒J�Ђ����A�R���S�E�ԋS�Z��A���q�s��Y�A�Ԓ˕s��v�ȂǑ����̍�Ƃ����Ă����B |

||

|

||

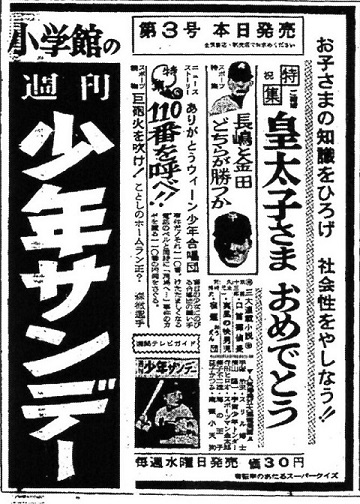

| ���a�R�S�N�i�P�X�T�X�j�R�������ɏ��N�����T���R�~�b�N�����n������܂��B���w�ق���u�T�����N�T���f�[�v�A�u�k�Ђ���u�T�����N�}�K�W���v�̂Q���ł��B �S���W���̐V���ɂ́u�T�����N�T���f�[�v��R���̔����L���L�����o����Ă��܂����A���̓��e�͌��݂̂悤�Ȗ���G���ł͂Ȃ��A���N������̂悤�Ȃ��̂ł����B�@�l�i�͂R�O�~�A�������ɍL�����o�Ă����u�T�������v�͂S�O�~�ł����B |

||

| �e���r�̎��� | ||

| �e���r�̕������n�܂����̂͏��a�Q�W�N�i�P�X�T�R�j�̂��Ƃ����A�܂���ʉƒ�̃e���r�̕��y���͒Ⴍ�A�����ǂ�NHK�݂̂ŁA�����̊J�ǂ͂����蔼�N�x������ԑg�����Ȃ������B ���w�Z�Q�N�����������ƋL�����Ă��邪�A�������̉ƂɗV�тɍs���āA�����ŏ��߂ăe���r�������B���̓������̓T�����[�}���ƒ�̔�r�I�T���ȉƂ������悤���B ���̓����P�O���~������e���r�����Ƃ��ł���̂́A�����̑����D�NJ�Ƃ̃T�����[�}���A�����������肵�����c�ƎҁA���������̂��������ŁA���T�����[�}���█�����������������߂Ȃ��_�ƂȂǂɂ͍���̉Ԃ������B ���̉ƂɃe���r���t�����̂͏��a�R�S�N�S���W���̂��Ƃ������B�Q����̂S���P�O���͓����̍c���q�������̗l�q���e���r���p�����Ƃ����̂ŁA���Ȃ薳�������Ĕ������炵���B�����e���r�̂P�S�C���`��ʁA���[�J�[�̓r�N�^�[�������B ���̓����疈���e���r�����邱�Ƃ��ł���y���݂ƁA�V���̃e���r�����`�F�b�N����̂����ۂƂȂ����B �䂪�ƂɃe���r������܂ł́A�ߏ��̃e���r�̂���F�B�̉Ƃɍs���Č����Ă�������肵�Ă����B �����ł��܂��e���r�̂���Ƃ͏����h�ŁA�w�e���r�����x�Ƃ������͂����܂��ߏ��ɒm��n��A�w�������̉ƃe���r����͂����ŁE�E�E�x�ƁB�����āA��A�O����ɂ́w�ǂ�ȃe���r�H�x�ƌ��ɂ���Ă���B �₪�Đ��N�Ńe���r�̂Ȃ����������h�ɂȂ�ƁA�����������ۂ͂Ȃ��Ȃ��āA�ނ���e���r�̖����Ƃ̎q���͌��g�������Ȃ����B ���͂Ƃ�����A�u�ƂɃe���r���t�����v�Ƃ��������͖Y�ꂪ�����v���o�ł��B ���܂ꂽ�Ƃ�����ƂɃe���r�����鐢��A���S��������ɂ̓e���r������������̐l�ɂ͂��̊����͗����ł��Ȃ����낤�B���������Ӗ��ł̐���Ԃ̃M���b�v�͑��݂���B |

||

|

||

|

||

|

||

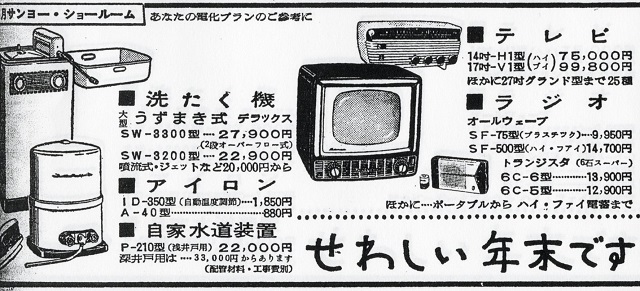

| ���a�R�O�N��ɓ����ĉƓd���[�J�[�e�Ђ͎��X�ɐV�������i�𐢂ɑ���o���āA�����̐����l���͑傫���ς��n�߂��B �䂪�Ƃ��e���r�������a�R�S�N�����̑呲�������̏��C�����P�O�C�Q�O�O�~�A�����������̏��C�����U�C�V�O�O�~�B�i���X�ł̃R�[�q�[�U�O�~�A�V���w�Ǘ��P�����R�R�O�~�A�T�����S�O�~�̎��ゾ�������Ƃ��v���A�e���r�͂��Ȃ荂�z�Ȕ��������������Ƃ�����B ���a�R�S�N�����̃e���r�̕��y���͂܂��R�S�p�[�Z���g���x�ŁA���̂T�N��ɂ͂X�O�p�[�Z���g���邱�ƂɂȂ�B����ɂ���ăe���r�̎Љ�ɗ^����e���͈͂�C�ɑ��傷��B �����A�����ł̃e���r�̕��y���́A�����܂œs�s���̃f�[�^�[�ŁA�n���֍s���Ɠd�g�̓͂��n�悪�����A���ɎR�ԕ��ł͉f���̎ʂ肪�������y�͂����Ԃ�x�ꂽ�B |

||

|

||

| ���a�R�S�N�S���P�O���̐V���̃e���r�ԑg���̓��W�I�ԑg���ɔ�����������B�e���r�̕��y�����܂��Ⴂ���ゾ�����̂ŁA���W�I���嗬�������B | ||

|

||

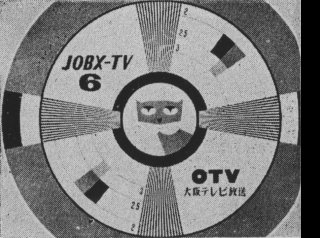

| ���̓����̑��̃e���r��NHK�������Ƌ���̂Q�A�����͒���OTV���U�`�����l���A�����e���r���S�`�����l���A���e���r���W�`�����l���A�ǔ��e���r���P�O�`�����l���̍��킹�ĂU�̃`�����l����I�Ԃ��Ƃ��ł����B �������Ԃ͒��U���߂������͂P�P���߂��A�x���Ƃ����t���ς��܂łɂ͂��̓��̕����͏I�������B �܂��A�����ԑg�̖������ԑт������āA���߂����炢����[���ɂ����āu�e�X�g�p�^�[���v�Ƃ����摜���f���o����邾���̎��ԑт��������B |

||

|

|

|

|

||

| �ԑg���̊g��y�[�W | ||

| �����悭���Ă����ԑg�ŁA�A�����J�̈�ʉƒ�̉Ƒ�����l���ɂ����h���}�Łu�p�p�͉��ł��m���Ă���v�Ƃ����̂��������B���j���̂P�O�`�����l����W��������̂R�O���ԑg�������B | ||

|

||

| �u�p�p�͉��ł��m���Ă���v�� ���N�v�w�ƂR�l�̎q������������Ȃ��z�[���h���}�ŁA�A�����J�̈�ʉƒ�̐����l����`�����A�ق̂ڂ̂Ƃ����h���}�ł����B���{�ł͏��a�R�R�N�W������R�X�N�R���܂Œ����ɂ킽���ĕ�������Ă��āA�䂪�Ƃł��e���r������������Ƒ�������Č��Ă��܂����B �q���S�Ɂw�A�����J�ł͂���ȕ��ȂE�E�E�x�Ǝv���Č��Ă��܂����B ���݂ɂ��̃h���}�Œ����x�e�B�����������u�G���m�A�E�h�i�q���[�v����͂P�X�R�V�N�i���a�P�Q�j�S�����܂�łW�T�ɂȂ�ꂽ�����ł��B �����̃e���r�ԑg�̓A�����J���炢���ȃh���}�������Ă��āA�z�[���h���}�����łȂ������������u�[���������N�������B |

||

|

|

|

| �������b�V�[ | �p�p��D�� | |

|

|

|

| �X�[�p�[�}�� | �r�[�o�[����� | |

|

|

|

| ���[�n�C�h | �����~�[�q�� | |

|

||

|

||

| ���T���j���̖�W������v�����X���p���������B�S���R���͖F�̗��~�X�^�[�E�A�g�~�b�N�̎��� | ||

|

|

|

| �F�̗��͌��告�o�O���̗͎m�o�g���X���[�B�~�X�^�[�E�A�g�~�b�N�͕��ʂ̈������X���[�ŁA���ʂ̒��ɋ�����B�������ē��{�l���X���[���U�߂锽���s�ׂ����邪�A�Ō�͕��������ɂȂ��ĕ��ʂ�������ʂ��������B | ||

| ���a�R�O�N��O���̐��� | ||

|

||

| ���a�R�O�N�R���Q�W���̐V���L���ɁA�����I�����_�̃j���[�M�j�A����S�l�̌����{�����A�҂���Ƃ����L�����ڂ����B���������c�����{���̋A�҂͂��̌�A���a�R�T�N�i�P�X�U�O�j�ɃO�A��������ɓ�������A�F�앶������̓�l�̓��{�����A���Ă����j���[�X�B����ɏ��a�S�V�N�i�P�X�V�Q�j�����O�A�������牡�䏯�ꂳ��A���̂��Ə��a�S�X�N�i�P�X�V�S�j�ɂ̓t�B���s���E���o���O������̏���c���Y���A�����܂������A�܂����a�R�O�N�����͈�ʉƒ�Ƀe���r���Ȃ��A�}�X�R�~�̎�ސw���勓���ĉ����A�ǂ��|���悤�Ȍ��ۂ��N���邱�Ƃ��Ȃ������B �����炭�A����͕����Ȑ����𑗂�ꂽ���Ƃ��낤�B ��ォ��P�O�N�A���̓����͂܂������̓��{�����I���m�炸�ɁA���邢�͐푈���I��������Ƃ�m���Ă��Ă��A�������i���Ȃ��A���̒n�̓y�ƂȂ������m���������Ƃ��낤�B ���̌�A���x�o�ϐ����̒��ŁA���̂悤�ɒu������ɂ��ꂽ�c�����{����c���R���̑��݂͖Y�ꋎ���A����o�������̐ӔC��Njy����邱�Ƃ��Ȃ����{�͌o�ϑ卑�ւƓ˂��i��ł������B |

||

|

||

| �����̘H���o�X�͉^�]��Ǝԏ����斱���ƂȂ��ĉ^�s���Ă��܂����B���݂͎ԏ��̑��݂͂Ȃ��A�^�]��݂̂Łu�����}���J�[�v�Ƃ����^�s�`�Ԃł����A���̓����͎Ⴂ�������ԏ��߂�u�o�X�K�[���v�Ƃ������݂���ʓI�ȉ^�s�`�Ԃł����B ���a�R�Q�N�P�O���̐V���L���ł́A�����q�̈�l���A�Ⴂ���K�̎ԏ��i���C���j�Ƀx�e�����̎w�����i�u���t������v�ƌĂ��j�ɂ��w���̎d�����A���܂�ɂ�����������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����ӌ���V���̓������ɓ��e�������̂ŁA�o�X�͓s�c�o�X�̂��Ƃ������Ă��܂��B�����ł����Ƃ���̃p���n�������N�������̂ł��B ����ɑ��s�c�o�X���́A�V�l�̌��C���ƁA���̎w���ɓ�����x�e�����ԏ��Ƃ̊W���ڂ����������āA���̓��e�҂̋^��ɓ����Ă��܂��B |

||

|

|

|

| ���̐V���L�����o���������ɃR�����r�A�E���[�Y���S���u�����̃o�X�K�[���v�Ƃ����̗w�Ȃ����R�[�h��������q�b�g���܂��B�̂��ɉf�扻�������q�b�g�B�R�����r�A�E���[�Y����ɂƂ��Ă��͔̉̂ޏ��̑�\�ȂƂȂ�܂��B �������A���R�[�h��Ёi�R�����r�A�E���R�[�h�j�́A���́u�����̃o�X�K�[���v�Ƃ����̂͘H���o�X�ł͂Ȃ��u�͂ƃo�X�v�̃K�C�h������e�[�}�Ƃ������̂��Ƃ������Ƃł����A�̎��̒��ɂ͘H���o�X��A�z��������e����������B |

||

|

||

| �_�C�n�c�E�~�[�b�g | ||

|

|

|

| ���a�R�Q�N�ɑ��ɖ{�Ђ�u�������ԃ��[�J�[�u�_�C�n�c�v���y�O�֎ԁu�~�[�b�g�v�����Ĉ��r���𗁂сA�̂��Ƀe���r�̃R�}�[�V�����ł��b��ɂȂ�܂��B ���̍ŏ��ɏo���~�[�b�g�͔r�C�ʂQ�S�XCC�ł������A���̎���̌y�����Ԃ̋K�i�͔r�C�ʂR�U�OCC�ȉ��Ƃ������̂ŁA�e�Ђ��y�����Ԃ̐��Y�ɗ͂����n�߂܂��B �y�����ԖƋ��̑��� ���̎���A�����ԉ^�]�Ƌ��Ɂu�y�����ԖƋ��v������܂����B���P�U�Ŏ擾�ł���Ƌ��ŁA���Z���̍����̖Ƌ����擾���āA�x�݂̓��ɉƋƂ���`���ĉ^�]���Ă��������������܂����B �����͒��w�𑲋Ƃ��ĂP�T�ŎЉ�ɏo�ē����l�����āA�d���̓s���ŏW����z�B�ɎԂ��g���K�v����A�P�U�ŖƋ�������Ƃ�������w�i������܂����B ���̂����a�S�R�N�i�P�X�U�W�j�Ɍy�����ԖƋ��͔p�~�ƂȂ�܂��B ��L���̗�؎����Ԃ̃X�Y���C�g�͏��a�R�O�N�i�P�X�T�T�j�����B�S�l���łR�W���T��~�Ƃ������i�ł����B ��L�E�́u�R�j�[�v�͈��m�@�B�H�Ƃ��甭�����ꂽ�y�O�֎����ԁB���a�R�S�N�f�ڂ̍L���L�� |

||

|

||

|

||

| ���]�Ԃ̍L���L�� �����d��Y�Ɓi���p�i�\�j�b�N�j�̃J�X�^���X�|�[�c�ԂƓ��������ɖ{�Ђ�u���Ă������R�����]�ԍH��̃X�|�[�c�ԁB �l�i���猩��Ό��݂̃}�}�`�����̒l�i�Ƃ��܂�ς��Ȃ��B |

||

|

||

|

||

| �ږ��Ɩ��q ���a�R�O�N�R���S���̐V���ɂ́u�肱���閧�q�̎��ԁv�Ƃ������o���̋L���B ���a�R�Q�N�X���Q�X���̐V���ɂ́u��Ĉږ��ɖ��邢���ʂ��v�Ƃ������o���̋L�����f�ڂ���Ă��܂��B ���̎���͖����ւ̎葱���⋖�Ȃ����O�֏o�āA�]���̍��֍s���Ĉ���g���悤�Ƃ���l�����܂����B�ݕ��D�ɉB��ď�荞�݁A���̂܂܊O���֒����Ə㗤���ĕs�@�؍ݎ҂Ƃ��Đ����Ă����B�����ɂ͊O���֍s�����Ƃɖ�������Ă������オ����܂����B ���{�̏����Ɋ��҂����ĂȂ��l�������������Ƃ���Ă��܂��B���̌v�搫���Ȃ������Ȃ��w�s������s�����ʼn��Ƃ��Ȃ�x�Ƃ������d�Ȑl���ōs�����l�����������悤�ł��B �܂��A���ɂ���Ė������҂�s�@�؍ݎ҂ɑ��Ă̏�����Ή��͂��ꂼ�����Ă��āA�����ނˊÂ��Ή����K�������P�[�X���������悤�ł��B ��������s�@�؍݂����o���Ă��A��߂�ꂽ�苭�����҂���邱�ƂȂ��A���̂܂܋������邱�Ƃ��ł��鍑���������悤�ł��B�������Ė��q����Ă��̍��Ŏd���āA�Ђƍ��Y����āA���������������A�������Ԃ��Ă�낤�Ƃ����C�����ōs�����l�����������悤�ł��B����قǂ܂łɓ����̓��{�͕n���������̂ł��B ����Ƃ͋t�ɁA�����̎�_�Ƃ��ĉ��x���̎蔖�Ȃ��̎���A�O������̖����������������B���ɗ�����̖������͑����A�����͌��t�̏�Q���Ȃ��A���{�����ɂ���e�ʂ�m�l�𗊂��ė��閧�q�҂́A���{�ł̐����ɍ��邱�Ƃ��Ȃ����ՂɏZ�ݒ������Ƃ��ł����悤�ł��B ���݂́u���ʉi�Z���v�Ƃ������ݗ����i�̖@�I���x�͂P�O�N��̏��a�S�O�N�i�P�X�U�T�j�ɂȂ��č���܂��B���̊Ԃɑ����̖������҂����{�ɒ�Z�����Ǝv���܂��B �܂��A���@�I�ɊO���֍s���Ďd�������߂Ă����u�ږ��v�́A�Â��������ォ�犈���ł����B���ɖk�Ă��Ăւ̈ږ��͖��N�����p�̑D�A�ږ��D���A�q���đ����̓��{�l�ږ��𑗂�o���܂����B �����̈ږ����Ƃ͐�O���獑�������ď��サ�����������������A�s����@�ɓ��{�l�̎��ꂪ��������܂����B ��̋L���́A���P�O�N�o���Ă悤�₭���{�l�ږ��̎��ꂪ�ɘa���ꂽ���Ƃ̋L���ł��B ���a�Q�V�N�́u�T���t�����V�X�R�u�a���v�ɂ���ē��{���Ăэ��ێЉ�֕��A���邱�Ƃ��ł������ʂł�����܂��B |

||

|

|

|

| ���a�R�R�N�i�P�X�T�W�j�̓u���W���ڏZ�T�O�N�Ƃ������̔N�ŁA�L�O�؎�����s����Ă��܂��B �ŏ��̃u���W���ڏZ�͖����S�P�N�i�P�X�O�W�j�������Ƃ������Ƃł��B �L��ȑ�n�ɓ���đ����̓��{�l���̋������Ƃɂ�������ł����B ���a�R�T�N�ɂ́u�n���C����ڏZ�V�T�N�v�̋L�O�؎肪���s����Ă��܂��̂ŁA�n���C�ւ̐����Ȍ_��Ɋ�Â��ĈڏZ���͂��܂����͖̂����P�W�N�̂��Ƃł��B |

||

| �e�T���^�� | ||

|

||

| ���a�R�P�N�ɑ�P��ڂ��͂��܂�A���a�R�R�N�S��ڂƂȂ�u���̎q�����̐e��T�����v�Ƃ����L�����y�[�����V���Ў�Âōs���܂����B ��P�ʼnƂ��Ă��ꓦ���f���r���ɐe�Ƃ͂��ꂽ�q���A���e����n���畜�����Ă���܂łɕ�e���S���Ȃ��Čǎ��ƂȂ����q���A���̍������A��ĂĂ����o�ϗ͂��Ȃ��e�Ɏ̂Ă�ꂽ�q���B�l�X�Ȏ���Ōǎ��ƂȂ�A�S���e�n�̎{�݂Ɏ��e����A�����ő����̎q��������Ă��܂����B ���܂������X�̏ꏊ���A�e�̖��O�������̖{���̎������A���N�������m��Ȃ��q���������قƂ�ǂŁA�{�l�̂������ȋL���ƌ���ꂽ������Ɂu�e�T���^���v���������Ă��܂����B �܂��A���S���܂łɗ��e�Ǝ��ɕʂ�A�e�ʂɗa����ꂽ���̖̂��҈�������A�e�ʒ����炢�܂킵�ɂ��ꂽ����A�{�݂֘A��Ă���ꂽ�q�������܂��B�������������ɐe�Ǝ��ɕʂꂽ�q���́A�����Ȃ��������Ƃ��āu���e�T���v��S�����������ɌJ��L�����Ă��܂����B ���̃L�����y�[���Ŏ��グ��ꂽ�q���̐��͂R�T�O�O�l�����Ƃ���Ă��܂��B �u���͂���ł͂Ȃ��v�ƌo�ϔ����i���a�R�P�N�x�Łj�Ŕ��\���ꂽ���ŁA���̂悤�ȋ���w�����Đ����Ă��������̎q���������������Ƃ������ł��B |

||