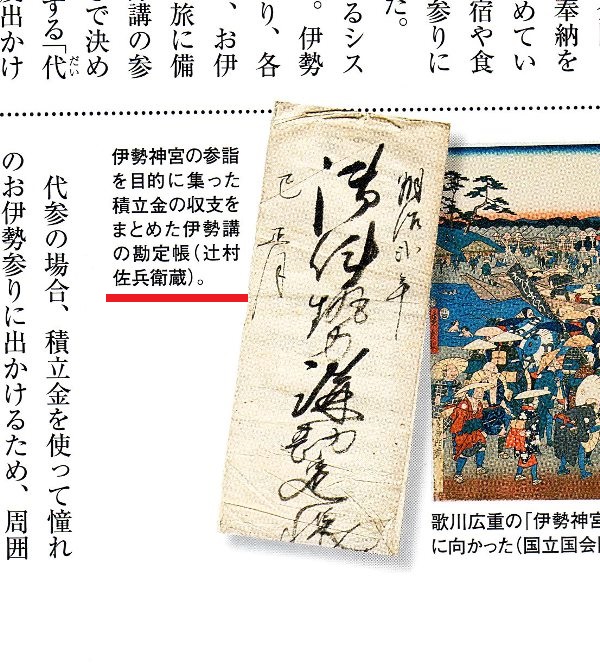

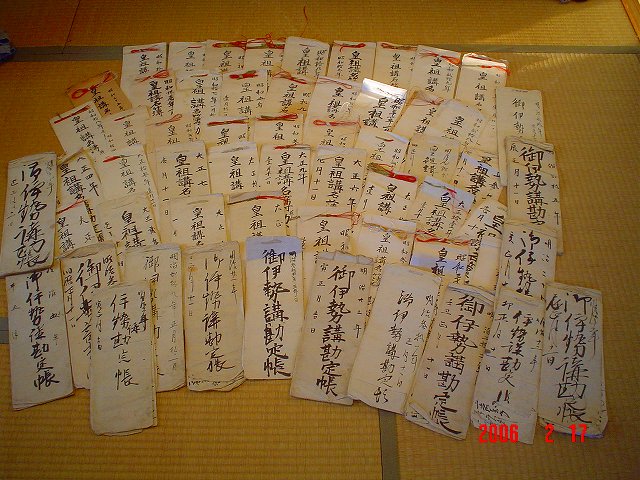

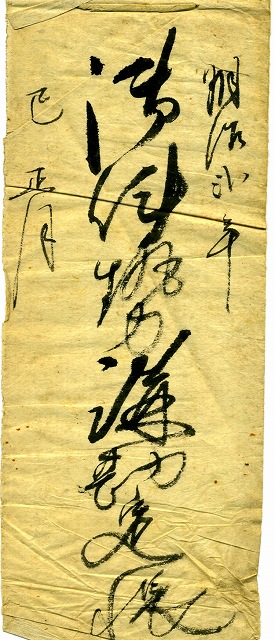

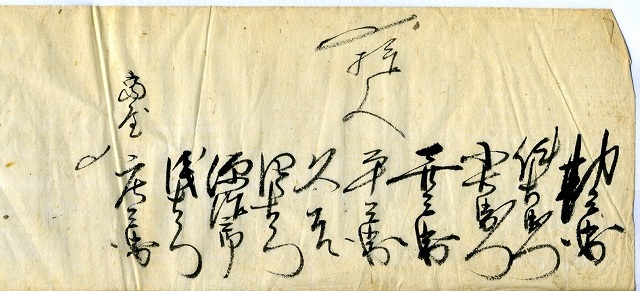

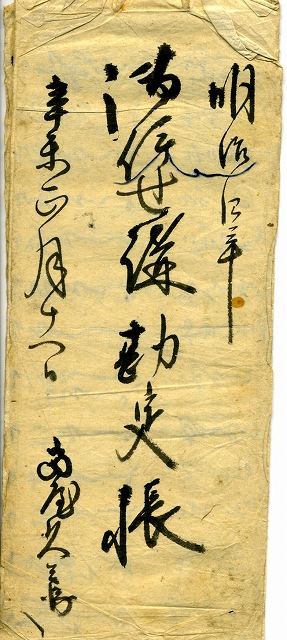

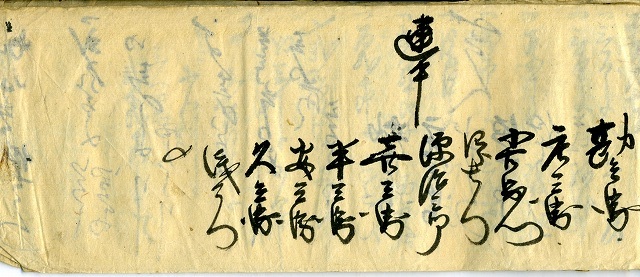

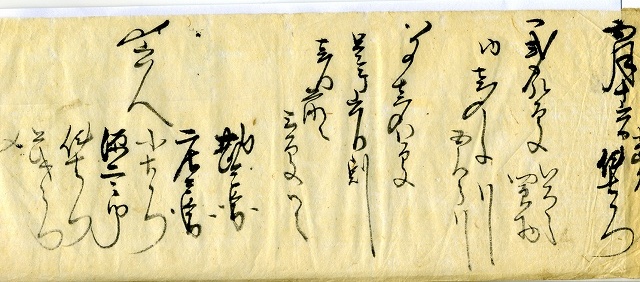

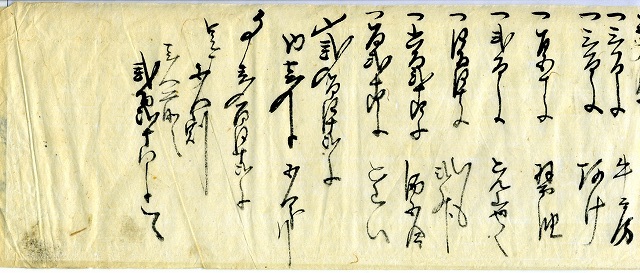

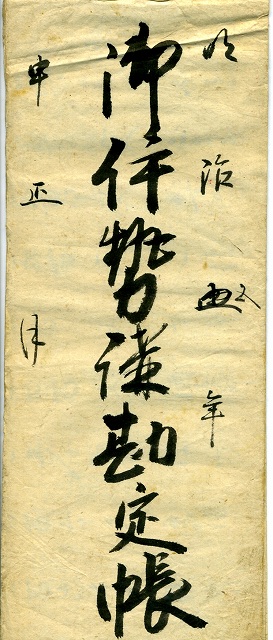

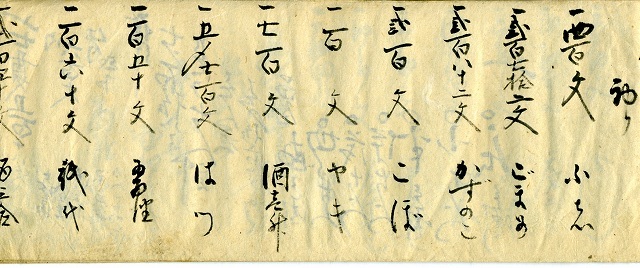

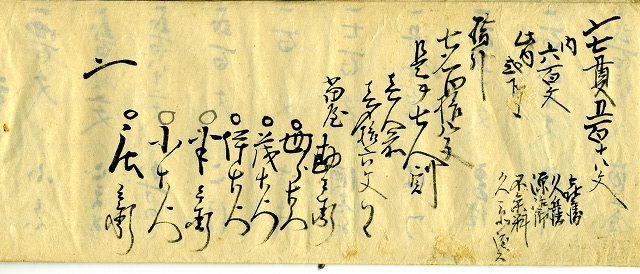

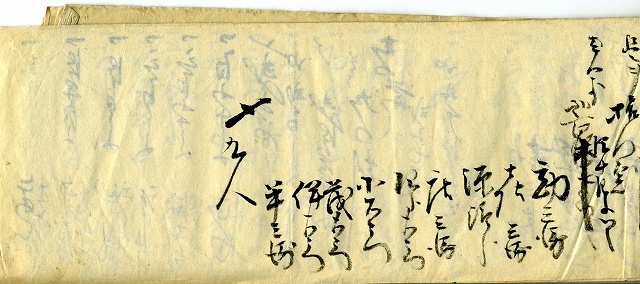

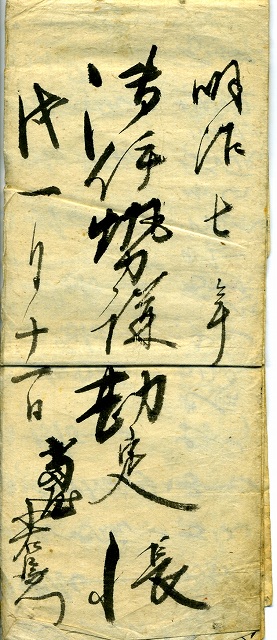

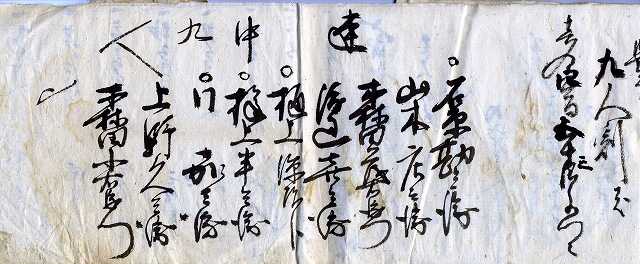

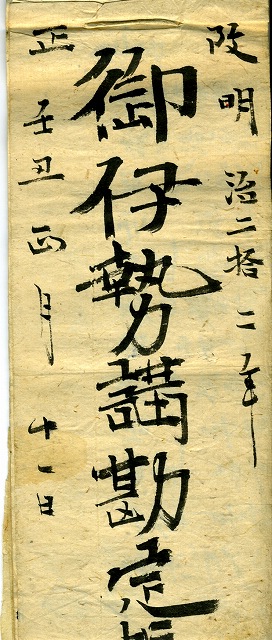

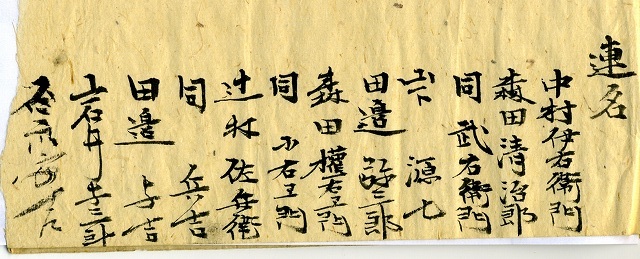

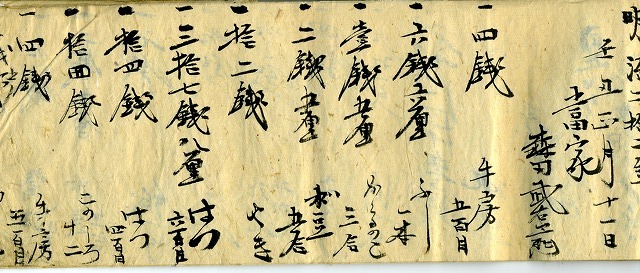

時代はずうっと下って明治22年(丑)。この年の伊勢講勘定帳にご先祖の名前が登場します。

辻村佐兵衛とその弟兵吉の名前が記されている。この佐兵衛さんは天保6年(1835)生まれの四代目の佐兵衛さんで、私の曽祖父に当たる人物です。

ここからは私の先祖が明治と言う時代をどのように生きてきたかを述べてみたいと思う。

勝部には、苗字のほかに“通称”で呼ばれる、いわゆる“屋号”というものが存在していた。いまもその“屋号”が日常使われているかどうか知らないが、私の子供の頃は、この“屋号”で、その家を指すことが日常的でした。

それは日本全国古い土地柄では共通のことで、長い年月のうちに同族、同姓での婚姻、養子縁組が繰り返され、村の中での同姓が数多くなり、区別化の必要性から生まれた“生活の知恵”ともいえるものであったと思われます。

またそれは、江戸時代の租税徴収(年貢)制度が、明治期を通じ昭和の戦前まで続いた旧民法での「戸主」「家長」制度と、それに基づく「家督相続」と納税制度の名残であったと思われます。

私の家の屋号は「佐兵衛(さへい)」です。子供の頃、父母から聞かされていました。20数年前、まだ父が存命中、家の過去帖を紐解き、そこに記載された人物を享年から逆算して生まれた年を導き出し、年表化し、系譜を作成する機会がありました。

過去帖の記載享年は“数え年”であることも計算に入れて作成しました。

そこで判明したことは、我が家の過去帖には4人の“佐兵衛さん”が存在したことです。

元禄末期(1714年)に生まれた最初の“佐兵衛さん”から、明治40年に亡くなった“佐兵衛さん”まで四人の佐兵衛さんが記載されていることが判明しました。

それぞれの佐兵衛さんは、生れながらにして佐兵衛と名付けられたのではなく、一人ひとり幼名があり、成人してのち、あるいは家督を相続して佐兵衛と名乗ったのです。

おおよそ200年もの間四世代にわたり「佐兵衛」という名を名乗り続けてきた記録が残っています。

これが我が家が通称屋号として「佐兵衛さん」と呼ばれていた由縁である。ただ、私自身子供の頃を通じてこのような呼ばれ方をした記憶はありません。

そして最後の佐兵衛さんの次が私の祖父伊三郎である。伊三郎は最後の佐兵衛さんの7番目の子(末子)で四男、明治7年の生まれです。

彼には夭逝した兄弟を除くと3人の兄たちがいました。そして彼の父佐兵衛の家督は長兄佐太郎が相続することになっており、あと二人の兄、留吉と卯三郎は早くに他家へ養子に出ていました。

ところが家督を相続すべき長兄佐太郎が明治21年、29歳の若さで病没します。そこで、急遽末子の伊三郎のところに家督が回ってきたといういきさつがあります。

明治新政府による「徴兵令」と庶民の抵抗

ここで気になるのが、養子に出た二人の兄、留吉と卯三郎の存在です。佐兵衛さんはなぜ二人の息子を養子に出さなければならなかったのだろうか。

留吉は池田のお寺の寡婦稲津家に、卯三郎は岡町の西村家に。その時期は定かではないが、おそらく長兄佐太郎が病没する明治21年以前に養子に出たことは間違いないでしょう。

このことは当時の日本という国家が、近代国家への仲間入りと富国強兵政策への大転換期にあったことと密接な関係があると考えます。

新政府は新しい国家づくりに向け「徴兵制度」を設けます。それまで武士階級だけに与えられていた”武力”を広く一般市民階級にも拡大して国家としての軍事力を高める方針に切り替えたのです。

しかし、百姓や町人にしてみれば驚愕の迷惑この上ない制度でありました。

それまで田畑を耕していればよかったのに、いきなり兵隊にされて武器を持たされることに大いなる戸惑いがおきました。さらに、いざ戦争が勃発すれば兵士として戦場に送られ命を落とすこともありうる。

そうした状況を考えると当然ながら兵隊にされることに拒否感が生まれる。そして兵隊に取られることに対して、それから逃れる方法はないものかと模索する者もあらわれました。

特に百姓にとって大事な働き手である年頃の息子を兵隊にとられることは身を切られるほどの辛いものがある。どうにかして兵隊にとられないための方法を探すことになる。

結論から先に言えば、留吉、卯三郎の二人の兄弟の養子は、いわゆる婿養子(婚姻関係)ではなく、養子縁組によるもの。家督相続者のいない家への養子。子供のいない家への養子。当時庶民の間で頻繁に行われた「徴兵逃れのための養子縁組」だったことが判りました。

佐兵衛さんは二男三男を他家に養子に出して、兵隊に取られないように計ったのです。

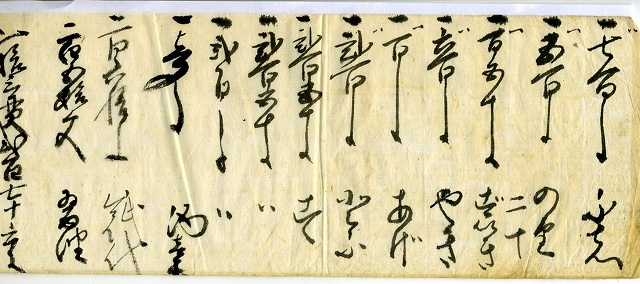

明治6年に日本が国家として初めて布告した『徴兵令』には以下のような「免役規定」が定められています。

一、

体格不良者

二、

陸海軍学校生徒

三、

官公吏、官公立専門学校生徒及び卒業生、洋行修業生等

四、

戸主及びその相続者等

①

一家の主人たるもの

②

嗣子ならびに承祖の孫

③

独子独孫

④

養子

⑤

父兄に代わり家を治むるもの

⑥

徴兵在役中の兄弟たる者

五、

代人料二百七十円上納者

六、

犯罪人

一、の「体格不良ノ者」、兵隊として役に立たないという意味で当然だが、身長にも規定が定められており、身長五尺1寸(154.5センチ)というのが一応の基準となっていた。

二、と三は、新しい明治国家の政治、文化の担い手です。それとその後継者と言う意味です。

四、については、当時税金を収める単位が「家」であったため、明治政府の富国強兵政策からすれば、税金を収め、国を富ませる富国の担い手を兵役から免除する、という方針によるものであった。従って徴兵の対象は必然的に二男、三男に向けられることとなった。

当時、農業国家であった日本の庶民にとって、かけがえのない若い働き手を兵隊に取られることは、その家にとっては大きな損失であり、いざ戦争が始まって戦地に赴き、命を落としたり、負傷したりすることを考えると、親の気持ちとしては「何がなんでも息子を兵隊に取られたくない。」という切実な思いがあったのだろう。

それは、維新から十数年、この頃の日本がまだ、国民の隅々にまでナショナリズムが浸透していたとは言えない時代でもあったということなのだろう。国民一人一人の「国家」に対する帰属意識が希薄であったということと、そうした教育がまだ十分行きわたっていない時代でもあった。

当時、満17歳から40歳の男子は総て兵籍に登録された。その中から上記の免役規定外の者を徴兵していくのである。代人料二百七十円は現在の貨幣価値に換算すると、おおよそ300万円ほどになる。従って庶民にとっては「養子」という選択肢しか残っていなかったのであろう。

子供のいない夫婦、夫に先立たれた寡婦、女性ばかりの家族。このような養子先を探しては、年頃の男の子を持つ親に養子縁組を斡旋する商売も現れた。

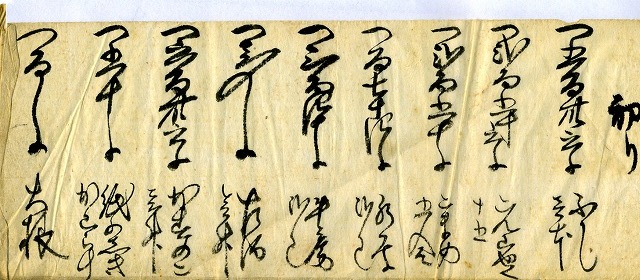

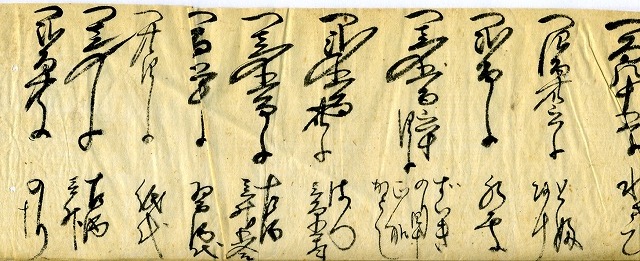

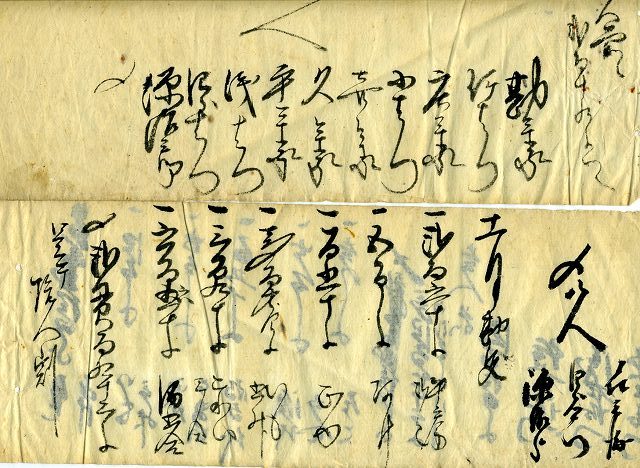

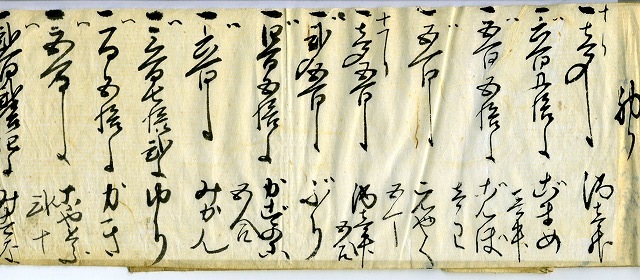

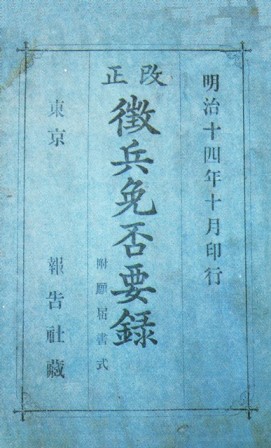

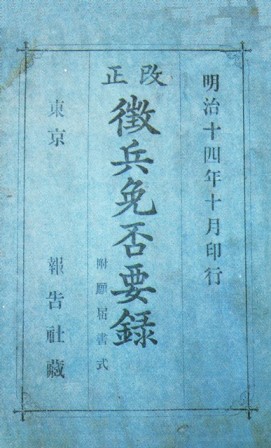

改正 徴兵免否要録 |

このような風潮に対し、明治政府は12年と16年に徴兵令改正を公布。

12年の改正では、跡継ぎは全て免除するので はなく、実の親なり、養子先の親が満50歳未満の場合は免除しない。という年齢限を設けた。

さらに16年の改正では、その親の年齢を満60歳に引き上げた。それで、こんどは60歳以上 の高齢者のところへの養子口を探す、ということになる。

このようにして、時の政府の方針に相反して国民感情の中には厭戦気分が満ちていたのである。

しかし、これもその後明治22年の徴兵令改正により、免除の特典が廃止され、「徴兵養子」などの合法的徴兵のがれの道は閉ざされた。そして、この徴兵令は昭和20年の日本の敗戦まで、若干の修正が加えられるものの、国民皆兵、国家総動員へとエスカレートしていくのである。

|

上の資料は当時ベストセラーとなっていた『徴兵免否要録』、別名「徴兵のがれ早分かり」という明治14年改正版の小冊子である。徴兵検査を間近ひかえた若者やその家族が、真っ先に買って読んだとされている。特に流行した「徴兵養子」は、跡継ぎのいない家庭や子供のいない未亡人のところへ百円から二百円を納めて、養子縁組をむすんだ。また、こうした養子縁組を斡旋する専門の業者も出現した。

こうした抜け道は全国的に広がり、極端な例として明治14年の長崎市では、この年の徴兵該当者がゼロであった。これはこの当時の庶民の精一杯の抵抗であった。それは、「徴兵制度」が施行されたものの、当時の庶民の意識の中には「国家」という概念がなく、「国家」に対する忠誠心も成熟しておらず、「兵士となってお国のために戦う」という意識も醸成されていなかった時代だった。

幕末期の農兵の存在

天保8年(1837年)のモリソン号事件をきっかけに、伊豆韮山の代官江川太郎左衛門英龍は日本沿岸の海防の重要性を意識し、幕府に海岸の防備を訴え、それにあたる人員として農兵の徴収を建白した。

この建白は却下されたが、その後幕府による「文久の改革(1862年)」で農民を兵賦として徴集する時代がやってくる。

元治元年(1864年)と慶応2年(1866年)の二度にわたる「長州征討」に勝部や原田の農民がかり出されている。主に農家の二三男で「厄介人」とよばれる存在の若者であった。

慶応四年(1868年)の鳥羽伏見の戦にも豊中の旗本領内や一橋領内の若者が農兵としてかり出されている。

十分な訓練も受けずに戦の最前線に立たされ、命を落とした者も多くいたであろう。

食料や武器弾薬などの搬送に従事する兵賦人足であっても、戦闘に巻き込まれることは当然であった。

また傷ついても満足な治療や補償も受けられないまま、隠れるようにして帰村した者もいただろう。

負け戦ならばなおさらである。

明治新政府による「徴兵令」によって兵籍に登録されるのは17歳。佐兵衛さんの二三男は明治10年の西南戦争の頃、13~14歳になっていて、農家にとっては貴重な働き手であった。

その後佐兵衛さんの息子たちは、次男留吉は戸籍を移動しただけで、実際の生活は勝部の村で住み続け妻帯し、ここで生涯を終えます。三男卯三郎は養子先の岡町に生活の場を移し、西村姓で生涯を終えることになります。

一方、四男伊三郎(祖父)は、長兄佐太郎の早世により、末っ子ながら家督を継ぐことになる。しかし、徴兵免除の特典が廃止されたあとに成人し、のちに徴兵され日清戦争に従軍することになります。

|