戦前の勝部の風景 − 五

叔父の青春時代 ― そして軍歴 |

大正2年11月5日生まれの叔父「辻村伊太郎」は4人兄弟の末っ子として勝部で誕生しました。地元の豊南高等小学校を昭和3年3月に卒業した後、岡町郵便局(現豊中郵便局)に就職します。

20歳の誕生日を迎えた翌月昭和8年12月1日徴兵検査を受け兵籍に登録されます。ただ現役での召集にはならず「第一補充兵役」として登録され、そのまま引き続き郵便局員として勤務を続けます。

新婚間もない27歳のとき補充兵として召集されフィリピンへ。

そして帰らぬ人に・・・。

当時の多くの若者がそうであったように、自らの努力や個人の才覚でもって抗うことのできない避け難い兵役という宿命をどう甘受し、自分の中でどう消化していったのか。

生まれた時代が違えば新婚家庭の甘い生活を享受し、子供の誕生を祝い、またその成長を喜びながら人生を楽しむことができたはずです。

私は彼がこの世から去って3年半のちに彼と同じ故郷に生を受けました。従って叔父と甥という関係であっても顔を合わせたこともなく言葉を交わしたこともありません。

彼のことは残った僅か数枚の写真と両親から伝え聞いた数少ないエピソードで知るのみです。

彼に関する数少ない資料から彼が生きた32年の人生を検証し、今まで伝えられていない彼の姿に光を当て、今まさに人々の記憶の中から消え去ろうとする彼を呼び止めて、再び蘇らせようと試みました。

来年(2015年)没後70年を迎えるにあたって・・・。

2022年8月15日 追加して更新

2014年7月1日 更新 |

|

|

「岡町郵便局従業員会発会式記念」昭和9年6月10日。

伊太郎21歳。

ざっと数えても100人以上の従業員数になります。若い女性従業員の数もかなり多い。当時岡町がこの地域の行政の中心地で、豊中村役場、警察署、裁判所など多くの地方行政施設が岡町駅周辺に集中していました。

男性は背広か詰襟の制服姿、女性はすべて和服に袴姿です。 |

|

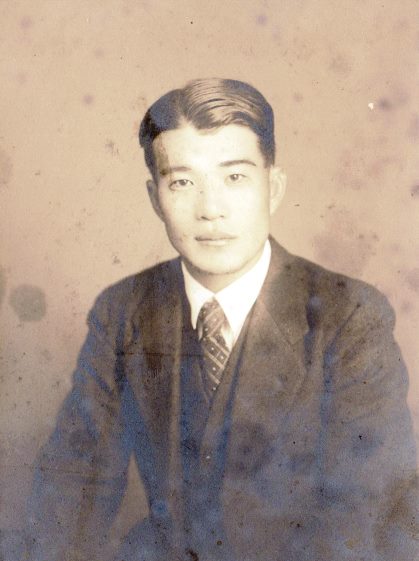

上は見合い用に撮った写真だろうか、あるいは初めて背広を着た記念に写したものなのだろうか。・・・

池田市の「市川写真場」で撮ったものです。

当時岡町駅周辺にも数件の写真館があったにもかかわらず、わざわざ池田まで撮りに行ったのはなぜだろうか・・・。 |

|

「市川写真場」は昭和10年(1935)の創業。現在も阪急池田駅前で営業中で、電話番号も当時のまま2637番が使われています。 |

|

彼は次男で末っ子、職業は郵便局員という毎月決まった収入があり、比較的自由で気ままな青春を謳歌していたようです。

専業農家の若者たちはおそらく自分の自由になるお金を持たせてもらえなかっただろう。それに比べ彼は自分の趣味に結構お金を使っていたようだ。

彼の趣味はレコードで音楽鑑賞や楽器の演奏だった。彼の遺品のSPレコードがまだ手元に残っている。浪曲や漫才のレコードが数十枚。昭和30年ごろまでは家に彼が趣味として使っていたヴァイオリンとアコーディオンが残されていたがいつの頃か処分してしまった。

この当時すでに「帝國蓄音器(株)」が「テイチクレコード」というブランド名でレコードを発売していた。 |

|

叔父伊太郎が分家独立して彼自身が戸主となったのは昭和15年11月26日で、妻イトエとの婚姻届を提出して入籍したのは昭和15年12月2日、第一補充兵として召集された翌日のことです。

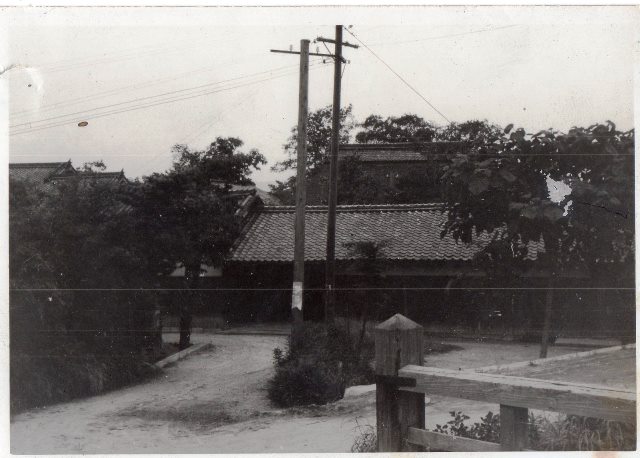

この二人が新婚家庭を築いたのは勝部の村の西の端、通称「川向う」と呼ばれている千里川の西側の地域でした。

上の写真は千里川に架かる「神明橋」の上から写した風景だが、写真中央の下り坂を左に折れると数件の家並みがあり、それの一番向こうの端の家で番地で言えば「勝部43番地」というところでした。

橋の欄干の向こう側には、戦後私たち世代が子供の頃通った吉田さんの経営する「そろばん塾」があった所です。 |

|

|

彼が結婚した正確な年月は不明です。実際に婚姻届を出しているのは昭和15年12月2日ですが、これより1年ほど前の昭和14年後半か15年の初めごろには事実上結婚していたと思われます。

昔の婚姻は跡取りの男の子が生まれて初めて嫁として認知されるという慣例が日本全国広く行われていた時代で、舅や姑と折り合いが悪ければ、『わが家の家風にそぐわない』として一方的に離縁され実家に戻されるという理不尽なことが平然と行われていました。たとえ子供を産んでも、その子を取り上げられて帰らされる嫁さんもいました。

伊太郎は推測すれば26歳前後で母親ミヤの遠縁にあたる谷野イトエ(20歳)と結婚するが、新婚間もない昭和15年12月1日歩兵第八連隊(大阪市中央区法円坂)補充隊に臨時招集される。そして、同日第二機関銃中隊に編入される。この時新妻イトエは第一子を身ごもっていて16年2月が出産予定だった。

年が明けて2月イトエは実家のある南河内郡狭山村へ戻り2月14日長男憲一郎を出産します。

しかし、そのわずか数日後幼子はあの世へ旅立ってしまうのです。

この時伊太郎はまだ内地勤務だったのでこれらの経緯は手紙などで知らされていただろう。

書類の上では、長男憲一郎の出生届も死亡届も同じ日に伊太郎自身が狭山村役場へ届け出たことになっているが、入隊間もない新兵がそのためだけに休暇を得て妻の実家へ行き、村役場へ書類を出すことなど出来なかっただろう。おそらく出征兵士の留守家族ということで代理の誰かが代わりに届を出したものと考えられます。 |

軍歴から見た叔父伊太郎の足跡

彼の「兵籍簿」から時代を追って見ていくと、彼が補充兵として入隊したとき、二等兵の彼の上には現役で入隊した5〜6歳年下の上等兵や一等兵が多くいたことは間違いない。社会人として10年あまりの人生を過ごしてきてすでに妻帯している彼にとってこの戦争と軍隊組織はどのように映ったのだろうか・・・。

「俘虜記」「レイテ戦記」「ある補充兵の戦い」などの著作で知られる大岡昇平氏も昭和19年補充兵として36歳で二人の子持ちでありながら召集されます。彼なりにあの戦争をかなり冷めた目で見ていたことが伺えます。大岡氏が召集されたときはすでに戦況は著しく悪化していて、弱々しい中年の補充兵が戦争に駆り出されても何の役にも立たないこと、日本の資本家の自暴自棄と旧弊な軍人の虚栄心から始められたこの戦争に無理やり引きずり込まれ、目前に無意味な死が迫っていることに何の抵抗もできないことに対する後悔と諦めの気持ちが交錯したと述べています。

・昭和16年4月7日第三機関銃中隊に配属替え。

・昭和16年6月10日陸軍一等兵。

・昭和16年10月10日召集解除。

この「召集解除」は「除隊」とは全く意味が異なり、次の編成のための前段階で『一旦帰宅して家族と最後の別れをしてきなさい』という意味である。僅か一週間のいとまごいでした。

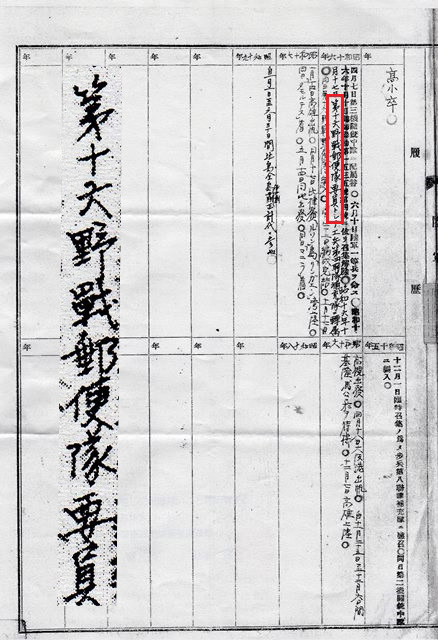

昭和16年10月17日・第16野戦郵便隊要員として工兵第四連隊補充隊に転属

工兵第四連隊は高槻市にあり、JR高槻駅東南約500メートルの旧高槻城跡地がその場所だった。

このとき日本軍はすでに英米との開戦の準備を着々と進めていたであろう。

真珠湾攻撃まであと50日。

・昭和16年11月17日大阪港へ向けて高槻を出発。

兵員の移送先やその目的など重要軍事機密は、軍の上層部や一部の高級将校以外誰にも知らされておらず、下級将校や一般兵士は何も知らないまま命令に従うのみであった。

おそらく兵士たちは、季節が冬に向かっていく時期であるにもかかわらず「夏用の軍服」を支給されて、ここにきてようやく南方へ送られることに気づいたのではないだろうか・・・。

しかし、この時点で国がアメリカとの戦争を準備しているなどとは国民の誰しもが考えてはいなかった。ただ、昭和14年7月の「日米通商航海条約」の破棄以降、対日経済制裁が現実味を帯び、資源のない日本が追い詰められつつあることを多くの国民が感じ取っていたであろう。

そして、この時の兵隊たちは行く先の「南方」がはたして何処なのか、誰も知り得なかった。

たぶんこの前日か前々日には(前日11月16日は日曜日だった)家族との面会があって、妻イトエと最後の別れをしたのだろう。

お互い、まさかこれが今生の別れになろうとは思っていなかった。仕事でしばらく出張に出かけて来るというような気分だったろう・・・。

伊太郎28歳イトエ21歳。

・昭和16年11月18日輸送船にて大阪港出帆。

・昭和16年11月25日から12月6日まで台湾澎湖(ペンフー)諸島「馬公」沖にて待機。

・昭和16年12月7日高雄上陸。(真珠湾攻撃前日)

ここ台湾の高雄で真珠湾の戦況を見守っていたのだろうか・・・。

・年が明けて昭和17年1月14日高雄出帆。

日本軍によるフィリピン進攻作戦は暮れより始まっており、本間雅晴中将の指揮する第14軍主力は12月22日ルソン島に上陸し、1月2日にはマニラを占領している。

・昭和17年1月17日「ルソン島」リンガエン湾に入港上陸。同日ダモルテス着。

・昭和17年5月14日「ダモルテス」出発。同日「マニラ」着。

こうして見ていくと叔父伊太郎の所属する部隊は緒戦の勝ち戦の勢いに乗じてフィリピン進攻作戦の中核を担い、ルソン島全域を占領下に置くために投入された部隊だったように思える。

|

|

|

軍歴によれば、彼を乗せた輸送船は昭和16年11月25日に台湾本島西側にある澎湖諸島(ポンフー諸島)馬公湾に入港。ここで12日間待機したのち12月7日高雄に上陸した。

翌12月8日は真珠湾攻撃の日。日米開戦となるわけです。

そして、真珠湾攻撃成功のあと南方方面への作戦遂行とその戦果を見極めた上で、年が明けた17年1月14日高雄出帆。同月17日にはフィリピンルソン島リンガエン湾に上陸します。

ここから3年8か月にわたるフィリピンでの彼の軍隊生活が始まるわけです。

|

|

|

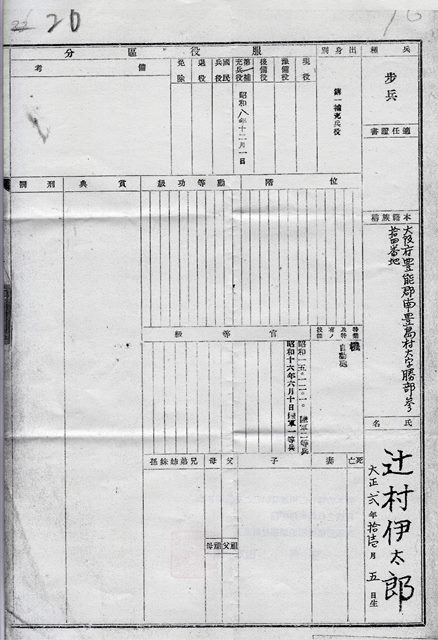

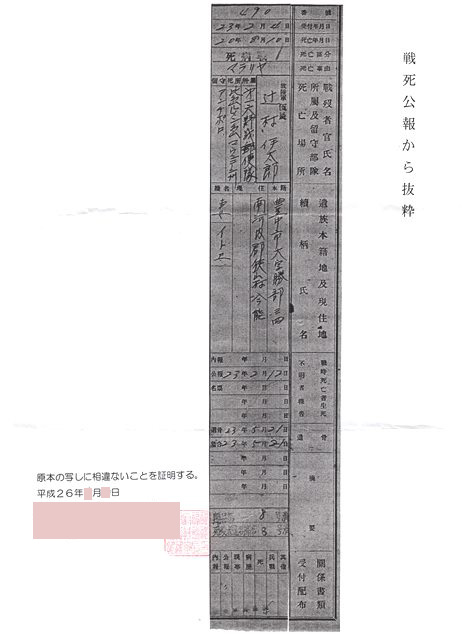

彼の軍歴を記した原本の写し

この軍歴を見る限り彼が二等兵から一等兵に昇格する記述はあるが、その後上等兵、兵長、伍長となっていく過程については記述がありません。

彼が所属する第14軍は昭和16年11月本間雅晴中将を司令官として編成され、翌昭和17年8月には「第14方面軍」と改編昇格し田中静壱中将に、さらに昭和18年5月には黒田重徳中将に引き継がれ、最後の昭和19年9月から終戦時には「マレーの虎」と呼ばれた山下泰文大将が司令官となった部隊である。彼が配属された「第16野戦郵便隊」は斎藤幣一大佐が指揮を執った。 |

|

|

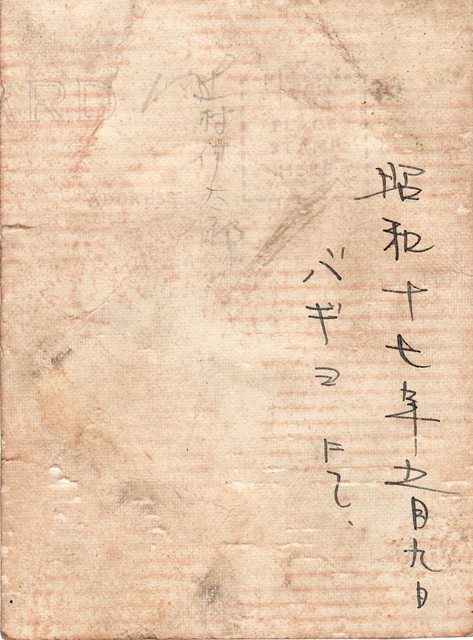

上の写真は裏に「昭和17年5月9日バギヨにて」と書かれている。

バギヨとは「バギオ(Baguio)」のことでルソン島中部の「ベンゲット州」の領域内にある標高1500メートルの高原都市で、気候も年中涼しく古くから高級リゾート地として栄えた都市です。

ここバギオの道路建設には、当時アメリカの植民地であった明治中期から日本人移民が建設労働に従事してきて、過酷な労働条件と厳しい自然環境を乗り越え明治36年にはほぼ完成したと言われている。有名な「ベンゲット道路」である。

日本軍がマニラを占領したころには道路建設に従事した労働者の子や孫たちが多く残っていて市内には「日本人街」が栄えており、日本人学校や日本人経営の商店も多くありました。山本七平氏の著書『私の中の日本軍』にも、このバギオの町の様子が詳しく描かれています。

この写真もおそらくその日本人街の中の写真館で写したものと思います。

フィリピンルソン島へ上陸して5か月目、戦況は安定していた時期で日本へ手紙やはがきを出す余裕があった頃です。

|

野戦郵便隊 − 戦場の郵便屋さん

叔父伊太郎が配属されたのは陸軍第十四方面軍の兵站部隊の中の「第十六野戦郵便隊」でした。

「野戦郵便」というのは戦地において軍事郵便を取り扱う移動郵便局のことで、第一線で戦っている兵士と内地の家族とを結ぶ大切な役割を担っていた仕事です。

内地から大きな袋(郵袋)に入った郵便物が届くと、それを部隊ごとに仕分けます。それぞれの部隊が今どこで駐屯しているのか、どこで戦っているのかを調べ、その場所へ郵便物を配達して回るというものです。国内での郵便局員の仕事と変わりがありませんが、違うところは部隊は常に移動しているということです。その場所を探して山を越え谷を渡り密林を抜けて郵便を配達していく過酷な仕事でした。もちろん戦っている兵士はもっと過酷な状況であったことは言うまでもありませんが・・・。

部隊の所在が確認できてようやく郵便物を渡すにしても、受取人である兵士がすでに戦死している場合もあります。また兵士から預かった手紙やハガキを持って戻るにも、野戦郵便局が移動撤退していることもあります。そしてなにより彼らは戦闘要員ではなかったので、歩兵がもつ三八式小銃や機関銃など与えられていない。せいぜい十四年式拳銃と自爆用の手榴弾があるだけで、配達中に敵兵と遭遇しても銃撃戦で戦える武器は持たされていなかった。とにかく「逃げる」と「隠れる」ことしか自分の身を守る術がなかったのです。

各部隊の位置や移動状況など軍の機密事項をよく知っているだけに捕虜になることもできません。

一般的に戦場での兵士の活動といえばはいわゆる「歩兵」のことがよく知られています。兵隊さん=「歩兵」というのが一般的に持つイメージです。映画やテレビドラマで取り上げらるのも「歩兵」が主です。こうした郵便局員の仕事をする兵隊の存在はほとんど知られていないのが実情です。

したがって、おそらく彼は兵隊といえども軍隊生活の中で戦闘行為(銃撃戦や白兵戦)を経験しないまま戦場の露と消えたのだろうと考えられます。

|

| |

|

「野戦郵便局」昭和16年―テイチクレコード

遠い銃後と前線を

つなぐ僕等は命綱

あゝ無事の一語のそが為に

銃は持たねど肉弾で

軍用公嚢抱く身だ

喉は渇けど水は無く

飢えは迫れど米は無し

あゝ野戦局ゆえ任務ゆえ

破れ公嚢の罐詰を

見れどこの手が出さりょうか

部隊本部も敵の中

空に乱れる無電気も

あゝ絶えて最後と決めた夜は

敵の銃火のただ中で

死んでも護るぞ野戦局

見えた空から友軍機

来たぞ救援トラックが

あゝ兵も僕等も万歳と

皆叫んで抱き合えば

我を忘れて男泣き

|

|

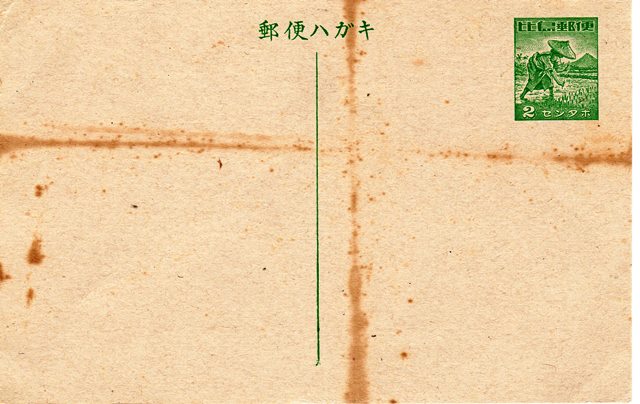

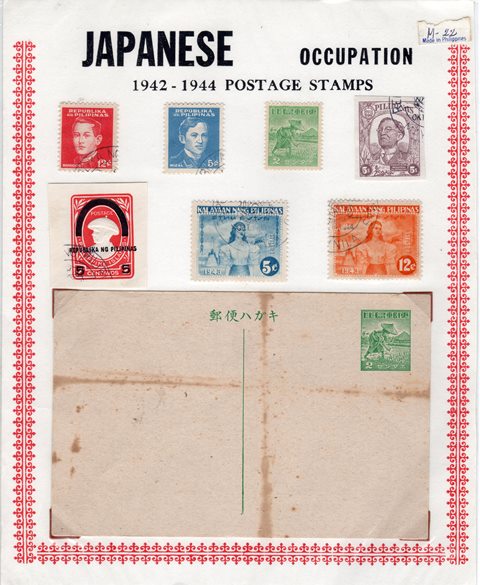

叔父伊太郎が現地ルソン島で取り扱ったはずである郵便ハガキ「比島郵便」

軍事郵便は兵士たちにとって貴重なものでした。内地に手紙をだせるチャンスも少なく、ハガキ一枚でも軍からの配給でしか手に入らず、下級兵士はさらにその機会は極めて少ないものでした。

兵士の心理として、故郷の両親や妻や子に『無事任地に着いて、いま自分がこうして生きているのだ』ということを伝えたいと思う気持ちは誰にも共通した思いです。

しかしこれを伝える術は軍事郵便でしかありえなかったのです。仮にこのハガキを入手したとしても内地へ書いて送る文章にも制限があり、一枚一枚検閲されていました。

さらに、出した手紙が無事留守家族の元に届くかどうかは、決して確実なものではなかったのです。

残された家族にとっても出征した夫が我が子が『いまどこでどうしているのか』知りたくないはずはありません。

前述の山本七平氏による「私の中の日本軍」にも一枚のハガキにまつわる体験が綴られています。

これにも彼が「見習士官」(階級は曹長だが少尉並みの扱い)という立場であっても、ハガキ一枚出すことがどれほど大変なことだったかがうかがえる内容です。

同書によれば山本氏はバギオの野戦郵便から両親宛に一枚のハガキを出しています。(もしかして叔父伊太郎が山本氏の出したハガキを取り扱ったかも知れない・・・。)

また、戦地からのハガキを受け取った家族も同じ情報を待ちわびている他の留守家族に伝えることが当たり前のことのように、何か情報があれば多少離れているところへでも消息を伝えに行くことが当然のことのように行われていました。

ハガキを受け取った山本氏の母も小田原近くの駅から何時間も歩かねばならない一軒の農家まで一日がかりで伝えに行ったと書いています。その農家は山本氏と同じ部隊に所属する兵士の留守家族でした。

こうしたハガキ一枚が息子や夫の安否を気遣って日々過ごしている留守家族に、たとえ一時的とはいえ安心を与えたことは事実です。

叔父伊太郎も自分の職務をフルに活用して内地に一人残した妻へ写真や手紙を送ったことは想像できる。そして、その写真が70数年の歳月を隔てていまこうして私の手元に残っている。

|

| 旧日本軍が残したもの |

|

|

|

|

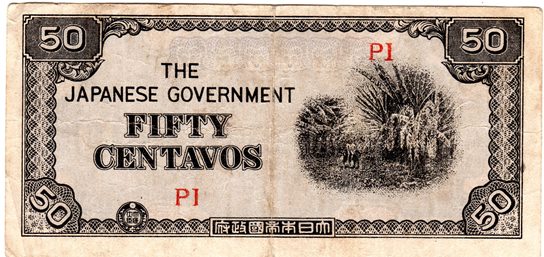

| 叔父伊太郎が4年間の軍隊生活を過ごしたフィリピンで彼が使ったはずである日本軍の軍票。通貨もフィリピンで使われていたペソとセンタボが表記されている。 |

1981年のマニラ訪問

今から30数年前(1981年)、当時マルコス政権下にあったマニラを訪れたとき、すでに戦後35年が過ぎていたが、旧日本軍が残していった軍票や郵便切手ハガキが現地の人たちによって日本人旅行者向けの「土産物」として売られていた。

当時まだ旧日本軍の「負の遺産」が大量に残されていた。

私がフィリピンの首都マニラを訪れたのは「(財)日本生産性本部」が主催の研修旅行で、1万トン級の客船での洋上研修でした。私は出版関係のチームに所属し、1981年6月4日横浜港を出港し、途中寄港地香港、マニラを訪問。6月18日に横浜港に帰るというスケジュールでした。途中台湾海峡を通過したときに同じ航路を通った叔父伊太郎もこの船上からの風景を眺めたのだろうと思いました。

ただ、このときは伊太郎がどのような職務で軍隊生活を送っていたかなどは知り得ませんでした。多くの人がそうであるように、「兵隊さん」と言えば即「歩兵」を思い描きます。まさか軍隊内で郵便局員と同じ任務に就いていたとは到底想像できませんでした。

そして、研修旅行中マニラを訪れたのは6月12、13日の2日間。訪問中市街にある数件の土産物店を見て回ったが、買いたいと思うものは何一つなかった。ただその中で唯一目に留まったのが上に掲げた旧日本軍の軍票と、日本軍が占領していた時の郵便ハガキと切手でした。

今になって思えば、このときこれを買って帰ろうと思ったのは、叔父伊太郎の魂が30数年隔てて『これを日本に持って帰ってくれ!、そして、これを俺の形見として勝部に残した妻に届けてくれ!』と、そのときこれを手にとった私に訴えたのかも知れない。ただ一人血の繋がりのある甥が訪ねてきたこの機会に・・・。

こうした偶然の出来事を考えたとき、納得できる答えとしてそう思わざる得ないのです。

マニラを訪れたこのとき私は32歳、伊太郎がこの地で生涯を閉じた歳と同じです。

|

|

|

| 昭和56年8月伊太郎の兄姉甥姪が揃って彼の墓標の再建と供養を行いました。 |

| |

|

戦死公報から抜粋

死亡年月日:昭和20年8月10日

死亡区分:戦病死

死亡事由:マラリヤ

階級:陸軍伍長

所属:第十六野戦郵便隊

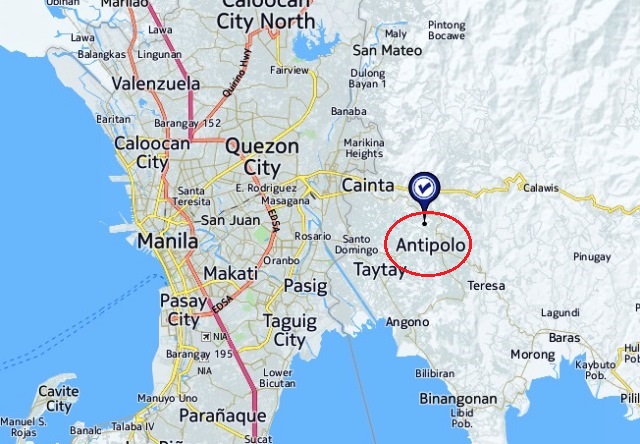

死所:比島ルソン島マウンテン州アンチポロ

(アンチポロはフィリピンの首都マニラから東へ約20キロの所にあり激戦地となった場所です) |

|

長らく「戦死」と伝えられてきましたが公的には「戦病死」と記されています。

昭和20年1月戦況が著しく悪化したところへ米軍がリンガエン湾に上陸しマニラへ進軍する。2月3日米軍がマニラを奪還すべく突入。3週間に及ぶ攻防戦の末日本軍はマニラを撤退し敗走します。

この頃になるとルソン島だけでなく、比島駐留の日本軍は総崩れとなり、部隊は崩壊し敗残兵は深いジャングルの奥地へと散っていくのでした。

3月、アメリカ軍の捕虜となった日本軍属の尋問から得た情報で、バギオにおける日本軍司令部の正確な位置が確認され、3月15日には低空飛行の空爆でこの標的に400トンもの爆弾を投下。

これにより日本軍司令部は跡形もなくなったということです。

伊太郎が亡くなった場所と記されている「アンチポロ」は歩兵第81旅団を主体とした部隊が展開していて、20年3月に米軍の猛攻を受け部隊は次々と玉砕していきました。このアンチポロ周辺での日本兵の戦死者は6530名とされています。

尚、アンチポロから車で30分ほど行ったボソボソ地区にはこの地域で戦没された日本、フィリピン、アメリカすべての人を祀る慰霊碑があるとのことです。

|

昭和20年8月20日、夫の戦死公報を受け取った妻イトエは25歳の若さで戦争未亡人となりました。

その後、夫の籍から除籍し、結婚前の谷野家の戸籍に「復籍」となります。さらにその後新たな嫁ぎ先へ。

イトエの新たな嫁ぎ先との縁談が伝えられたとき、伊太郎の兄である父は狭山村のイトエの実家に出向き、縁組の祝いを述べるとともに伊太郎の写真など残った遺品を引き取りたいと申し出ましたが、彼女は、『嫁ぎ先でも陰ながら祀っていきたい』と、伊太郎の遺品を渡すことを頑なに拒んだそうです。

父は『そんな肩身の狭い思いをしてまで祀ってもらわんでもええ。伊太郎のことは忘れて、アンタは新しい嫁ぎ先で幸せになってください。』というような押し問答があったそうです。

しかし彼女の意思は固く、父は弟の遺品を引き取るのを諦めて帰ってきたということでした。

20歳で勝部に嫁いできて二人が夫婦として仲睦まじく暮らしたのは僅か1年ほど。その後の4年は出征した夫の帰りをひたすら待ち続ける日々だったのです。授かった子供も亡くしてしまい。心に残った傷は深くて、伊太郎への思いを断ち切ることができなかったのかも知れません。

戦地から送られてきたハガキを何度も読み返し、写真に語りかけ、夫の帰りを待ち続けていたのだろう。

それらを手放すことができなかった気持ちは彼女にしか解らない。

その後その嫁ぎ先で病死したことが風の便りで伝えられてきたとのことです。

|

昭和30年代の半ば頃だったと記憶していますが、勝部の自宅あてに豊中郵便局より一通の知らせが来ました。それによりますと、局に「辻村伊太郎」名義の郵便貯金の残高があり、長年出し入れが行われていないことで、その預かり期限が近づいていることの通知でした。貯金残高は千円程度だったとのことで、解約して母は仏壇に花と和菓子を買ってお供えをしたらほとんど残らなかったと言ってました。

戦時中ならそれなりの金額だったろうが、戦後の10数年の急激なインフレで貨幣価値が暴落したのです。

兵隊に取られる前から出征中もコツコツと給料の中から僅かずつ貯めていたのであろう。そして、無事復員して勝部に帰ってきた後、妻との生活の足しにと思い、少しでも残しておこうと考えていたに違いない。

|

|

| 戦時貯蓄債券 |

|

| |

| |

上に掲げた「戦時貯蓄債券」は戦時中、戦費調達のために発行された国民からの借金である。

「昭和二十年二月」に発行されたもので、もうすでに勝ち目のない戦争であることは誰もが気付いていただろう。

額面十五円の債券を十円で売り出し、償還期日は昭和四十年七月とのこと。もはや、やぶれかぶれで資金調達をしていたことが伺える。

しかも、借金の返済責任を20年後の国民に押し付けた格好である。

戦時中祖母は「大日本国防婦人会」の支部長を務めていたので、自ら率先して債券を購入したのだろう。当然銃後を守っていた伊太郎の妻イトエも姑につき従って購入したことは十分にうかがえる。

結果としてこれらの「戦時貯蓄債券」は日本の敗戦とともに紙屑同然になったことは言うまでもない。

|

| |

|

| |