| 戦前の勝部の風景(四) 父の青春時代 |

|

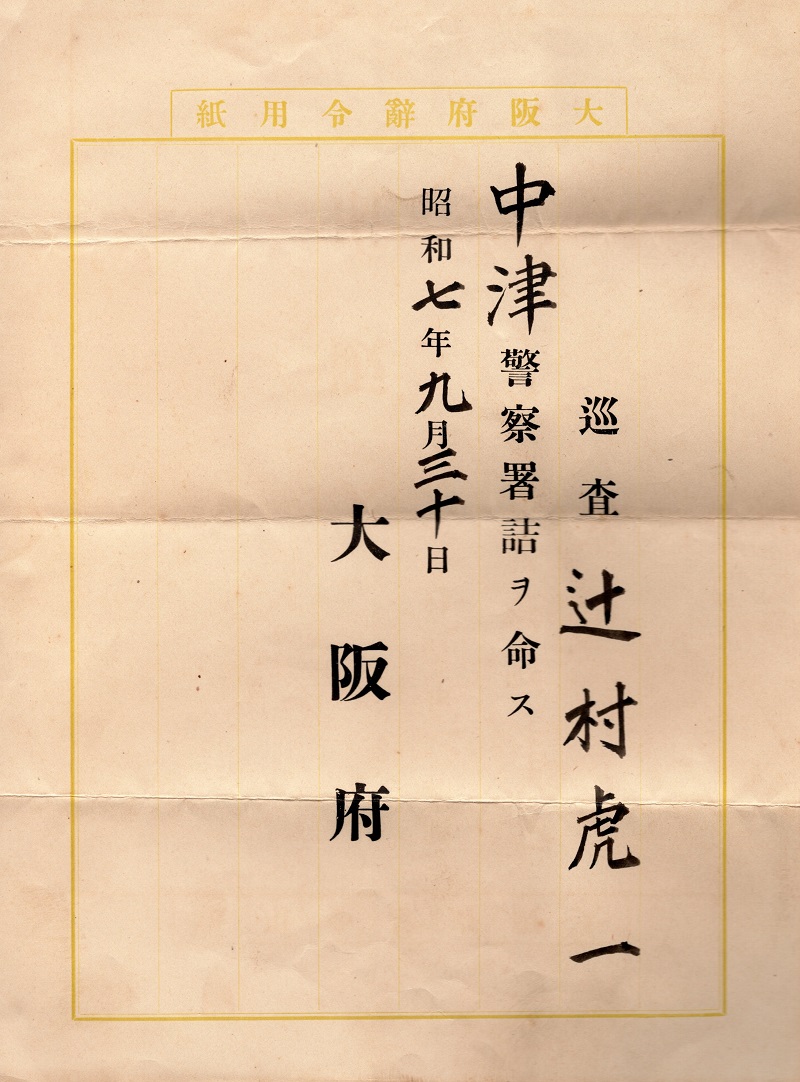

| 父が地元の「豊南高等小学校」を卒業したのは大正13年の春のことです。尋常小学校6年間の学業を終えて、家業を手伝って成長していく子供たちもいましたが、勝部の多くの若者は14歳で学業を終えて社会へ出て行った時代でした。そして、その多くの若者たちは家業である農業を手伝って成長していきます。父も農家の長男として両親の仕事を手伝うことが決められた道だったのです。 ただ当時の時代背景は、(大正末期から昭和初期に掛けて)大正12年9月の「関東大震災」や、昭和2年の金融恐慌による銀行の取り付け騒ぎが起こり、神戸の総合商社「鈴木商店」が破産します。 昭和4年10月にはアメリカニューヨークのウォール街の株式大暴落がきっかけで世界恐慌が始まり、『大学は出たけれど・・』という映画が上映されたように、街には失業者が溢れ、厳しい就職難で決して明るい時代とは言えない世相だったようです。 このような時代を明治42年生まれの父「辻村乕一」はどのような青春を過ごしたのか、父が残した当時の写真や書類などの遺品から、その当時の時代背景と出来事を織り交ぜながら辿っていきたいと思います。 尚、父の名前は「乕一」と書いて「とらかず」と読みますが、資料によっては「虎一」と書かれたものがあります。 これは「乕」の字を「とら」と読むことを知らずに当て字を選ぶとき、「虎」の字を採用したもので、IMEパッドを使った漢字検索でも「乕」を音読みで「コク」、訓読みで「とら」と表示されています。「寅一」や「虎一」と書かれた名前はよく見かけますが、「乕一」の字は稀です。一般的に使われることが少ない字のようです。名付けた祖父伊三郎はどういう考えで付けたのでしょうか・・・。 2014年4月2日更新 2018年1月22日改訂 2020年7月17日追加して更新 |

|

|

|

| 父の子供の頃の写真はほとんど残ってはいません。上の写真はその中でも最も若い頃の写真です。親戚のお兄さんに連れられて、初めて「都会」へ行ったときに写真館で撮ってもらったようです。おそらく10歳〜12歳でしょう。季節は夏のようです。 写真の台紙には「大阪千日前法善寺表門西側」「マスミ館」とあります。ただその横に書いてある「電気写真」の意味は解りません。 この当時(大正時代中頃)写真館で1枚写真を撮ってもらう料金は50銭ほど、大きな写真で1円50銭程度だった。この料金は大正時代半ば頃から昭和初期まで変わっていないようです。 この写真の料金を当時の諸物価と比較してみると、森永製菓の「ミルクキャラメル」が1箱10銭(大正8年)。豆腐1丁5銭(大正10年)。うな重50銭(大正14年=但し東京での価格)。新聞購読料1円20銭(大正9年)。というものでありました。 当時から大阪の繁華街としておおいに賑わっていた難波界隈は、彼の眼にどのように映っていたのでしょうか。 |

|

|

|

|

|

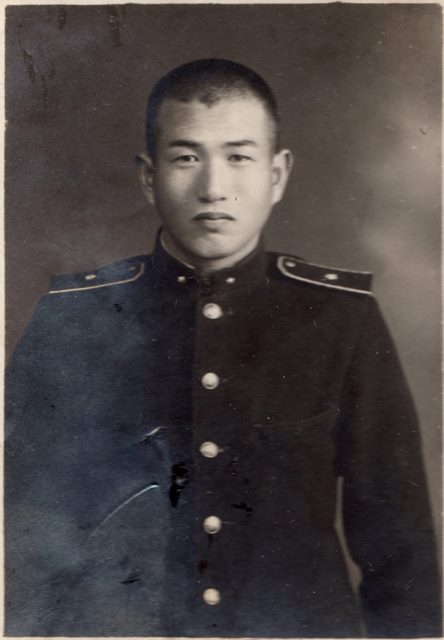

| 上の写真は10代後半か二十歳前後のもののようです。昔、母や伯母(父の姉)から聞かされた『子どもの頃は手の付けられないわんぱくのガキ大将だった』というような印象はこの写真からは見えて来ません。なんとなく不安気な表情がこの頃の父の心情を映し出しているようにも見えます。 親の後を継いで自分も百姓仕事についたものの、将来のことを考えると『このままでいいのだろうか・・・』という思いが頭をよぎっていたのかも知れない。 |

|

|

|

| 父は4人兄弟の三番目に生まれています。十歳上と八歳上に二人の姉がいました。そして四番目が弟です。 写真は十歳上(明治32年生まれ)の姉「マサ」です。彼女は父にとっては母親に代わって躾や教育係のような存在でした。わんぱく盛りの父に対して常に『あなたはしっかりと勉学に励んで辻村家の立派な跡取りになって傾いた家運を立て直すのです』と口酸っぱく言われていたようです。そのマサ子も大正12年6月24歳で未婚のまま病死します。父が高等小学校2年13歳の時のことです。 実はマサは病気になる前に縁談が決まっていて、豊中で書店「松雲堂」の経営者で当時の福井村(現城山町)に住む井塚源兵衛の長男常一に嫁ぐことになっていました。「松雲堂」は当時北摂地域で三軒しかなかった頃の地元の有力書店で、井塚常一はその三代目で、地元の学校へ教科書を納めたり、刀根山にあった大阪薬学専門学校(現大阪大学薬学部)や、高槻市にある大阪医科大学へも書籍を納入する老舗書店でありました。 結局、マサは病没しますが、その翌年二歳下の妹トクが代わって井塚家に嫁ぐことになります。 マサについては上記の写真が2枚残っているだけで、彼女にとって詳しい記録は残っていません。 ただ、戸籍名は「マサ」となっていて過去帳には「マサ子」と記載されています。 |

|

|

|

| 上の写真は二十歳になった記念に「大峰山(奈良県吉野郡)」へ行った時の記念写真のようです。地下足袋に脚絆、錫杖を持ってこの修験者の装束の姿で勝部から出発したようです。 出立に際し岡町駅近くの「住山写真館」で撮ったものです。この頃から自分の将来に漠然とした不安を感じていたのだろうか・・・。 【大峰講】 当時勝部の村に「大峰講」が存在したかどうかは記録が残っていないので定かではないが、「大峰講」は青年団の活動と一体化していて、大峰山に行って「のぞき」を経験することでもって一人前の男として認められるという大人になるための一種の通過儀礼のようなものでした。 関東地方には「富士講」中部地方には「御嶽講」など民間の山岳信仰が基になった「講」の存在が日本各地にあったという。父たちが大峰山に行ったのはおそらく昭和4年のことだったと考えられます。 生前父はよく言ってました。若い頃『百姓はツマラン・・・なんぼ働いても食うていくのが精いっぱいや・・・』と思ったそうです。そして『嫁を貰ってもお互い苦労するだけや・・・月給取り(サラリーマン)のように安定した生活がでけへん・・・』と。 百姓仕事が嫌だった訳ではない、金儲けして贅沢な暮らしをしたいという思いもないが、小作人の惨めさと一所懸命がんばっても努力が報われない現実の中、長男として両親を養い、将来自らも所帯を持って家族を養っていくことへの不安と、『自分自身の可能性を見出したい』という思いが強く湧きあがってきたのだろう・・・。 そして22歳の時、周囲の反対を押し切って「百姓を辞める」一大決心をしたのです。 |

|

|

|

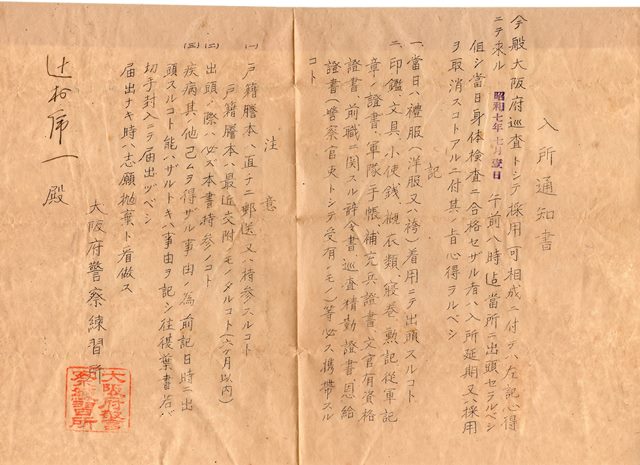

| 父が百姓を辞める一大決心をして新たに選んだ道は警察官への道でした。全国的な不況の中、厳しい競争率を突破して採用試験に合格。昭和7年(1932)6月末「大阪府警察練習所=現在の警察学校」への入所通知書が送られてきました。これで念願の「月給取り」の身になったわけです。 指定された入所日は7月1日。「当日は礼服(洋服または袴)着用にて出頭すること」と記されています。 余程この通知が嬉しかったのでしょう。送られてきた封筒に入れた状態で大事に保管されていました。 |

|

|

|

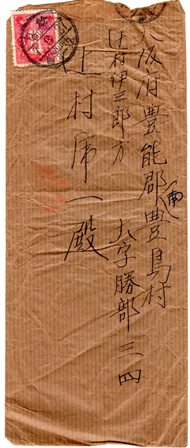

| 80年以上の歳月ですっかり変色してしまった封筒。でも文字ははっきりと読み取れます。当時わが家の住所表記は「大阪府豊能郡南豊島村大字勝部三四」でした。消印は昭和7年6月27日。3銭の切手が貼られています。 昭和7年当時、豊中市はまだ存在しませんでした。豊中市が施行されるのは昭和11年になってからのことで、さらに勝部が豊中市に編入されるのは戦後の昭和22年のことです。 |

|

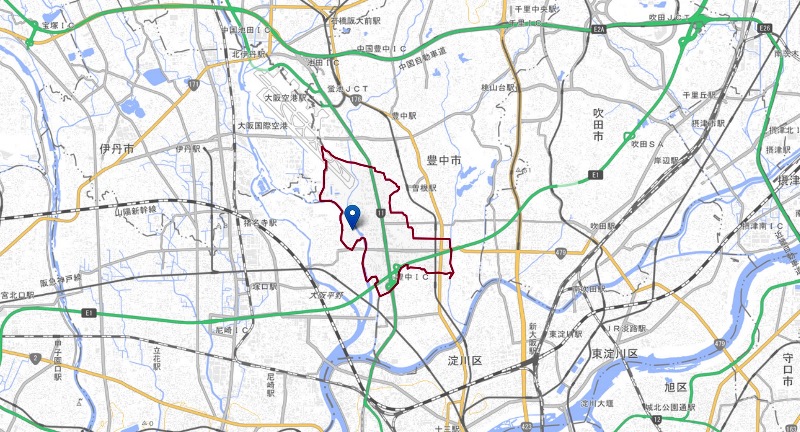

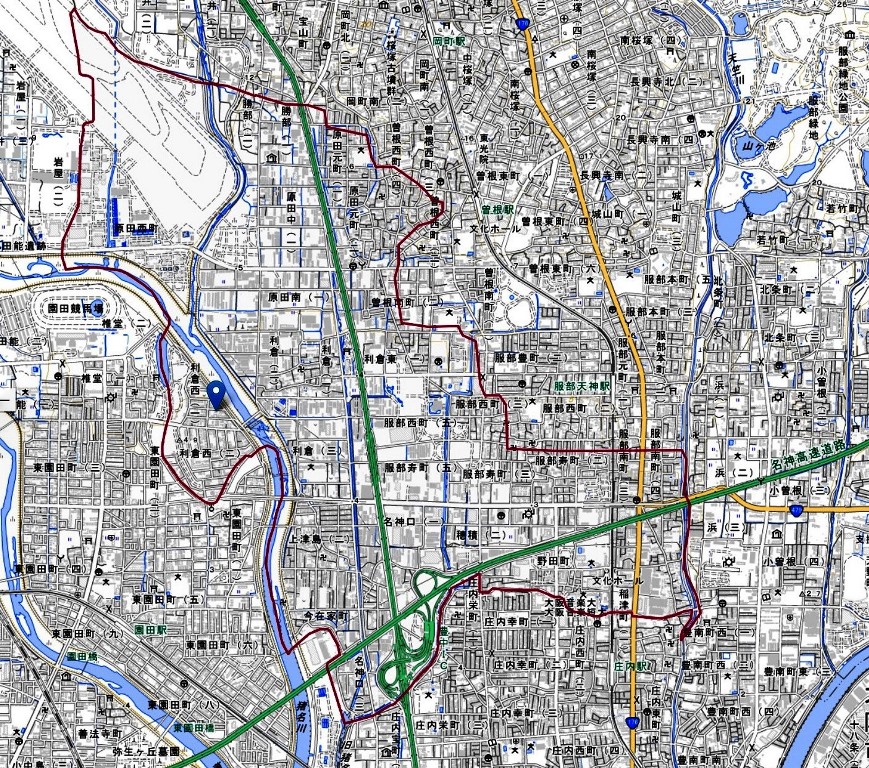

| 豊能郡南豊島村の範囲 明治22年4月1日に施行された町村制により、豊島郡原田村・勝部村・利倉村・上津島村・南今在家村・穂積村の六村の区域をもって発足。その後、明治29年に豊能郡に変更され、さらに昭和22年豊中市に編入され「南豊島村」は廃止された。 |

|

|

|

| 赤い線で囲った区域が当時の「南豊島村」の範囲です | |

|

|

|

|

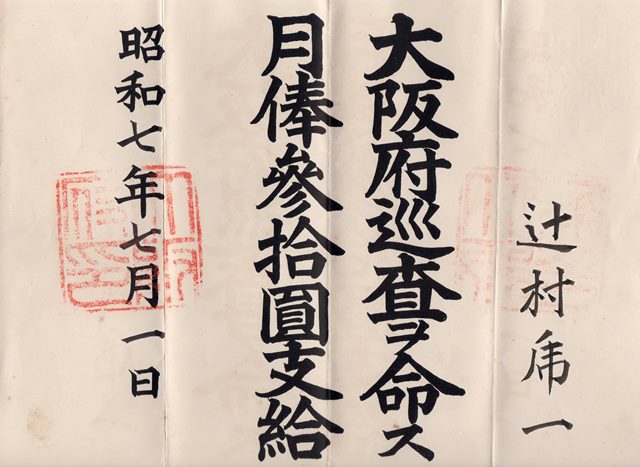

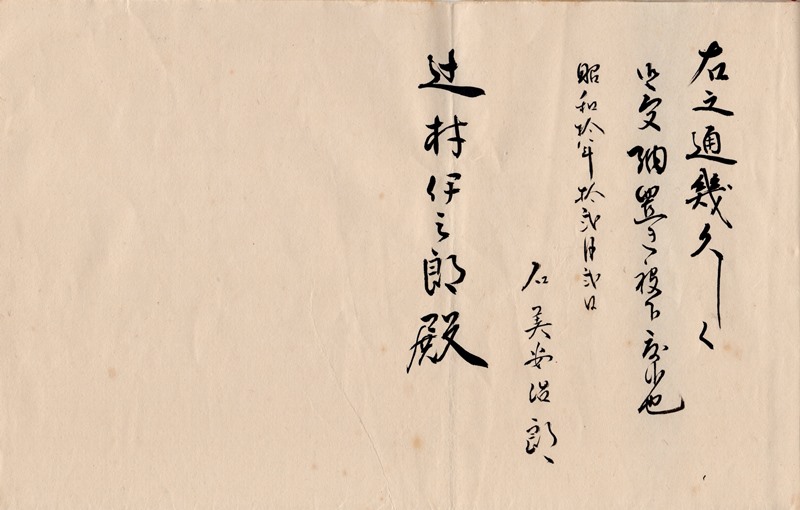

| 入所日に渡された辞令。「月俸30円支給」とあります。 月給30円でスタートしたサラリーマン生活。23歳になったばかりでした。少なくともこれで毎月決まった収入を得ることが出来ること、毎日都会へ出勤し、いままで知らなかった社会で様々な経験を積み、勝部の村の中だけでの狭い範囲から、幅広い人間関係のなかで多くの刺激を受けることになります。 |

|

|

|

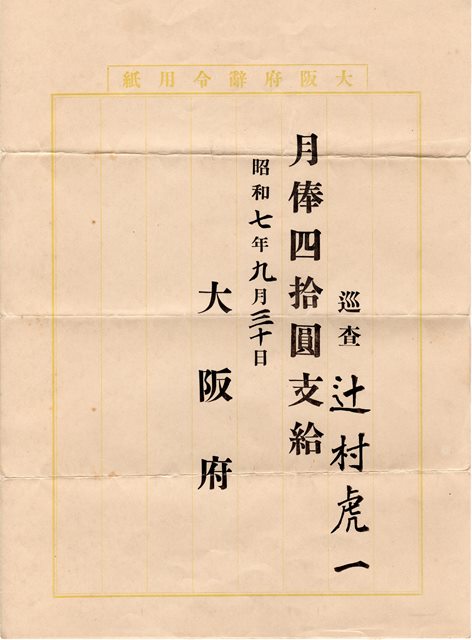

| さらに3か月後の9月30日「月俸40円支給」と10円アップします。 この月俸40円というものがどれほどの金額なのかを調べてみると、当時昭和8年の銀行員の初任給が80円だったという記録があります。ただ銀行員は当時でも高学歴の職業で、少なくても商業科または高等学校や大学卒業程度の学歴が必要だった時代です。それも一流の銀行でのことです。 小学校の教員の初任給が45円〜50円。大工の手間賃(日当)が2円。白米10キログラムが1円90銭という時代でした。 |

|

|

|

|

|

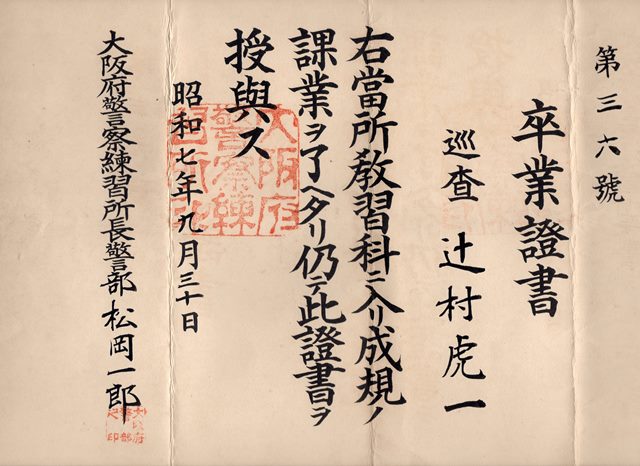

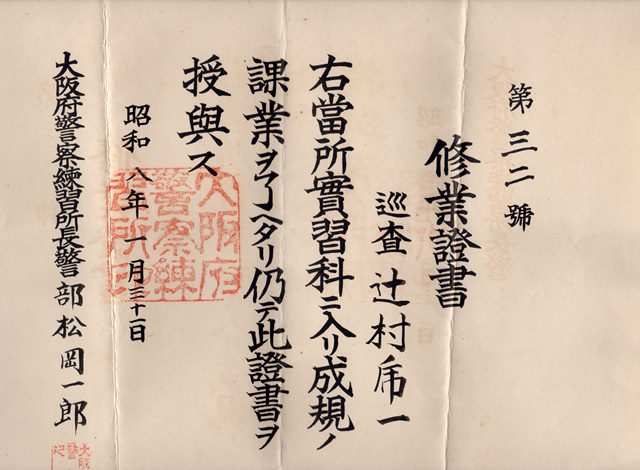

| そして9月30日「練習所」を卒業、さらに4か月の研修期間を終えて翌昭和8年1月31日「大阪府警察練習所」の修業証書が授与されます。 これで晴れて大阪府警巡査としてのスタートになるわけです。 これら一連の資料(書類)はたまたま偶然に残ったものではないと思います。これは父が自らの積極的意思で『残しておこう』と考えて残ったものであると思います。その後の警察官として生きていく中で、この時の判断が正しかったのか、この書類を見ては自分自身に問いかけていたのではないかと思うのです。それほど大きな決断であったのだろうと推測します。 |

|

|

|

| 当時の大阪府の警察官採用実態についてはよく分からないが、父が採用された年は約50人採用された。現在の大阪府警の採用は約4〜5倍程度の競争率だが、昭和7〜8年は不景気と就職難で競争率はかなり高かったようです。 昭和7年9月30日の卒業証書では父は第36号になっているが、昭和8年1月31日付の修業証書には第32号と繰り上がっている。これは、卒業から4か月の間に合格者の中に、本人またはその親族に何がしかの不祥事があって、合格が取り消されたことを物語っている。当時採用に当たっては本人のみならず、家族の素行や思想信条も厳しく調べられた時代でありました。 |

|

|

上の卒業記念では上から3列目の右から4人目です。当時父の身長は165センチくらい。標準的な体格でした。 23歳のホヤホヤのお巡りさんです。 |

|

|

| 警察官となって最初に配属されたのが「中津警察署」後の「大淀警察署」でした | |

|

|

| 生前父の話では最初に配属されたのは「天六の派出所」だったと聞いていますが、もしその話が確かなことであれば、その6月17日に起きた「ゴーストップ事件」に父は新米巡査として遭遇した可能性があります。 しかし、この有名な「ゴーストップ事件」に関しては、父の口から一度たりとも聞いた記憶がありません。 この事件は大阪府警だけの問題ではなく、日本の警察機構と陸軍とが真っ向から対立する切っ掛けを作った大事件だったので、いかに新米のなり立てホヤホヤの巡査でも知らない訳はないはずです。直接事件との係わりがなくても事の成り行きに関心を持たざるを得ない大事件だったのです。 その辺りのことを解明したいという気持ちもあって、この事件の顛末とその時代背景について書いてみたいと思います。 |

|

| ゴーストップ事件 | |

| 【ゴーストップ事件の概要】 昭和8年6月17日、北区天神橋筋6丁目の新京阪電車(現在の阪急電鉄)駅前交差点(天六交差点)で、交通信号を無視した第4師団の一兵士と、これをとがめた巡査が派出所の中で喧嘩する騒ぎが起きた。 当初は単純な事件に思えたが、これに激怒した陸軍寺内寿一師団長らは現役軍人に対する警官の不法暴力事件であり、「皇軍の威信」にかかわるとして大阪府警察部に謝罪を求めた。一方、大阪府警察部長粟屋仙吉も現役兵といえども街頭では一市民として法規に従うべきであり、「軍隊も陛下の軍隊なら警察官も陛下の警察官」と主張して一歩も譲らなかったため、新聞紙上をにぎわす大事件に発展しました。 この事件に関して新聞各社はこぞって大々的に取り上げ、巷では軍を応援したり警察を擁護したりさまざまな話題を振りまいた。最終的にこの事件が決着するのは5か月後の11月19日でした。 そして、この事件が決着を見るまでには裏で様々な動きがあり、最後には天皇陛下の耳にまで達したということです。 |

|

|

|

| 新聞記事の拡大版 | |

| 事件の詳細は、昭和8年6月17日午前11時ごろ天神橋筋6丁目の交差点で赤信号なのに歩兵第8連隊第6中隊所属の中村政一1等兵(24)が横断した。これを見ていた曾根崎交通巡査、戸田定夫(27)が注意したところ口論になった。二人は天六巡査派出所内で殴るけるのケンカに発展、中村一等兵は左鼓膜が破れる三週間の負傷、戸田巡査も下唇に一週間のケガを負った。 ここで中村一等兵が自分の非を認め謝っていたならば、ことは簡単にすんでいたはずだった。 ところが、事件は意外な方向へと進んでいくことになる。 この乱闘を見ていた野次馬の中の一人が大手前の憲兵分隊へ『兵隊さんが警官にいじめられている』と通報したのである。そして駆けつけた憲兵隊の伍長が二人を引き離して、一旦中村一等兵を憲兵本部へ連行して事情聴取を行った。 中村一等兵は『何ら手出しをしないのに巡査に殴られました』と主張した。 停止信号に気づかず横断しかけたところはじめて赤信号に気づいた。市電の線路の手前で停止したが、ちょうど自動車が来たので、危険と思い線路を渡ったとき、戸田巡査が飛んできて後ろから首筋をつかまれた。『見っともないから離してくれ』というのを聞かず、交番へ連行しようとするのでさらに『行くから離せ』と言っても放さないのでふりきった。 ところが巡査は前から上着をひっつかんで派出所に連行、その際ボタンが全部はずれてしまったので、通行人が『兵隊に無茶するな』と言ったことから、戸田巡査と口論になり殴られた。その際、よけるために突き飛ばしたので、戸田巡査の第二ボタンが取れた。 憲兵隊は即座に『公衆の面前で軍服姿の帝国軍人を侮辱したのは断じて許せない』として曽根崎署に謝罪を求めた。 一方戸田巡査も曽根崎署の上司の事情聴取では、交通整理中に中村一等兵が信号を無視したので注意し、天六派出所まで連行した。しかし、中村一等兵が『軍人は憲兵の命令には従うが、警官の命令には従わない』と反論し、派出所内へ連行しようとするといきなり背後から中村一等兵が背中を蹴った。 と二人の主張は食い違う。 その後、中村一等兵は事件の成り行きについては何も知らされず強制的に入院させられる。 実は中村一等兵は前日まで篠山での演習を終え、この日は休日で実家へ帰り、映画でも見ようと思って天六の交差点へ来たのである。 6月22日に第4師団参謀の井関隆昌大佐が『この事件は一兵士と一巡査の事件ではなく、皇軍に拘る重大な問題である』と声明を発表した。これに対して、粟屋仙吉大阪府警察部長は『軍隊が陛下の軍隊なら、警察官も陛下の警察官である。陳謝の必要はない』と言明。 メディアは「軍部と警察の正面衝突」などと大きく報じた。 |

|

|

|

| 【事件は内務大臣と陸軍大臣の対立にまで発展】 この事件に対し最も強硬な態度を示した寺内寿一師団長は第18代内閣総理大臣などを歴任した寺内正毅の長男で、親子2代で元帥に列せられた人物。周囲の評価では激高しやすい「瞬間湯沸かし器」のような性格と言われていた。 事件はその後、当時警察を管轄する内務省と軍部との対立に発展する。 荒木貞夫陸軍大臣は『陸軍の名誉にかけ、大阪府警察部を謝らせる』と息巻いたが、警察を所管する山本達雄内務大臣と警察官僚らは軍部の圧力に抗して一歩も譲らなかった。 表向きは「この事件は地方的問題であり、今後とも軍部側との折衝はすべて地方長官の権限において行い、事件解決に努力すべきだ」という意見で一致したと言われている。しかし実際は内務省は大阪府と密接に連絡を取り、さまざまな指示を与えていた。 のちに当時内務省警保局長だった松本学は『五・一五事件の直後で、またいつ何が起こるかわからん時点で治安の重責を負う者は誰もが命がけだった。特に軍人が増長して横車を押す傾向が起きたのに対して、警保局長として黙止できない立場に立ったので終始軍部と戦った』と、のちに回想している。 【曽根崎署長の過労死と目撃証人の自殺】 7月18日中村一等兵は戸田巡査を相手取り、刑法第195条などで大阪地裁検事局に告訴した。 戸田巡査には私服の憲兵が、中村一等兵には私服の刑事が尾行し、双方のプライバシーをあばくなど事態は泥沼化した。 一方事件の処理に追われていた高柳曾根崎署長は過労で倒れ入院。その10日後腎臓結石で急死する。 また9月6日、事件の目撃者の一人であった吹田市在住の高田善兵衛(42歳)は憲兵と警察の双方からの度重なる事情聴取に呼び出され、双方から有利な証言を求められ板挟みとなり、その重圧に耐え切れず自殺、国鉄吹田操車場内で轢死体となって発見された。 |

|

|

|

| 【事件の終決】 最終的には事態を憂慮した昭和天皇の特命により、寺内第4師団長の友人である白根竹介兵庫県知事が調停に乗り出した。 陛下が心配していることを知った陸軍は恐縮し、事件発生から5か月目にして急きょ和解が成立した。 11月18日、井関第4師団参謀長と粟屋大阪府警察部長が共同声明書を発表した。和解の内容は公表されていないが、警察側が譲歩したというものが定説となっている。 この事件の背景には明治維新後に作られた警察組織と軍隊の成立過程に重要なポイントがあると指摘する意見がある。 薩摩藩与力の長男として鹿児島で生まれた川路利良は、明治4年西郷隆盛の招きで中央政府に出府する。翌年邏卒総長に就任し、司法省の西欧視察団の一員として欧州各国の警察制度を視察する。帰国後フランスの制度を参考に日本の警察制度を確立した。明治7年警視庁創設に伴い初代大警視(後の警視総監)に就任する。 明治新政府の中央集権体制の確立に伴う秩禄処分によって禄を失った士族たちを、川路は邏卒(警察官)として採用する。このとき薩摩藩からは1000名、諸藩から2000名の士族を集めた。このときから「警察は士族の職業」という認識が芽生えた。 一方富国強兵政策を進めるために徴兵制度が施行されたのが明治6年のこと。一握りの高級軍人を除く一般の下級兵士は農村の二三男を対象に徴兵された。 こうした組織の成り立ちの違いから警察官には「士族」というプライドがあった。「国の命令によってかき集められた百姓上がりの兵隊とは違う」という兵隊を見下す意識があったのだろう。 その後、日清日露の勝ち戦を経て、軍人や兵士には「皇軍」という意識を持ち始める。徐々に警察に対する微妙な対抗意識が芽生え始めた。こうした背景がこの事件でお互いのプライドを掛けた対立図式に発展したという見方もある。 【軍部の強硬姿勢に屈した警察とマスコミ(新聞各社)による軍部への肩入れ】 実質的には軍の力に押し切られ大阪府警側が譲歩したのであった。 当時憲兵大尉であった大谷敬二郎はその著書「昭和憲兵史」において『この事件を契機として警察は、軍に対しては消極的となった。事、軍人に関する限りは、警察は全く手出しをしないといった空気が支配してしまった。』と述べている。 いずれにせよこの事件がきっかけとなって軍部の特に陸軍の横暴が加速し、その後の日本の軍部の方向性に多大な影響を及ぼしたと言われている。 また、当時の新聞を中心とするメディアは軍部に肩入れする論調が多く、警察に対しては批判的な見方が大勢を占めていた。警察権力による検閲などにも抵抗や反感があったのだろう。当時からマスコミは世情の風向きを読む事を得意とし、大衆を煽ることにも長けていた。むしろマスコミが世論を先導していったと言っても過言ではない。 そして、こうした傾向がますます軍部を増長させる結果となり、その後の無謀な戦争へと駆り立てていくことになる。 因みに、当時のマスメディア、特に大手新聞は警察に対する反感が根強く、何かにつけ軍部に肩入れする傾向があった。 日中戦争当時も従軍記者として軍と行動を共にし、特ダネを得るために軍の上層部との関係を強くし、常に軍隊に好かれる存在であることを意識していた。新聞社側が軍隊に取り入っていたのである。 さらに、軍部の侵攻によって大きな利益を目論んだ当時の財閥企業は、新聞社側にとっては大手の広告主で、その企業から得る広告料は莫大な金額だった。 こうした軍部と大企業の思惑に乗っかって、侵略戦争に加担した新聞の責任は重い。 戦後GHQによる新聞経営者の公職追放が行われたが、これの主な要因は新聞が軍を煽り国民を煽った結果、無謀な戦争へと駆り立てていったことにある。大本営の発表をそのまま紙上に掲載したのは、軍部の強制によるものではなく、戦争が拡大することで利益が跳ね返ってくることを期待した新聞自らの強い意志が働いた結果である。 何はともあれ、警察官に採用されてまだ数か月の父にとっては、何が起きてそれがどう決着したのか、訳のわからないまま混乱の中に身を置いていたというのが実感だったろう。 この事件のことについては本人の口からは後々にも語られたことはない。 |

|

|

|

| 結婚前の父の制服姿。一緒に写している女性たちの存在については不明。 | |

|

|

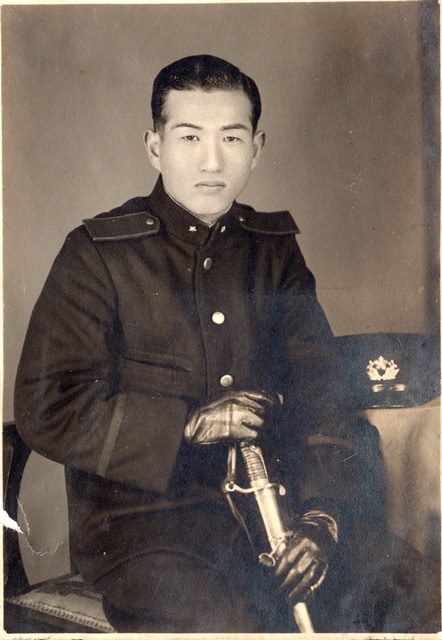

| 上の写真は見合用に撮った写真。母とは見合い結婚、それも「写真見合い」。結婚式当日に初めて対面するという今では考えられない話です。 | |

|

|

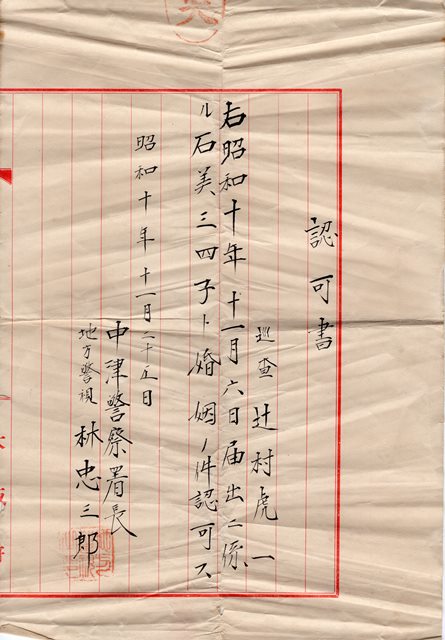

| 上の書類は父が母と結婚するために「許可願い」を出したことに対する「認可書」です。警察官になって3年、父26歳でした。 父が残した資料の中で警察時代のものはこれら初期のものだけです。その後いくつかの署を異動したり、昇給昇格があっただろうがその辞令などは残していない。これらはただの「思い出の品」という意味だけでなく、その後何度も開いて読み返したに違いない。そして、この当時の心境を振り返り、初心を思い出していたのだろう。父にとって人生の大きな転換期であったことは間違いない。 |

|

|

|

| 父が母と結婚したのは昭和10年のことです。但し、すぐには入籍されず、昭和12年に長男が生まれてから入籍されています。古くから婚姻届はそのような順序だったようです。舅姑との折り合いが良くなければ、そのまま実家に戻されることも少なからずありました。 上の写真の前列左端に祖父伊三郎、右端には父の姉婿井塚常一、後列左端に父の従兄西村朝五郎、その横の背の高い男性が花嫁の父石美安治郎です。花嫁はこのとき22歳でした。 今では想像もできませんが、新郎新婦はこの婚礼の日が初対面だったのです。 ※ 写真は白黒画像をカラー写真に変換するサイトを使ってカラー化したものです |

|

|

|

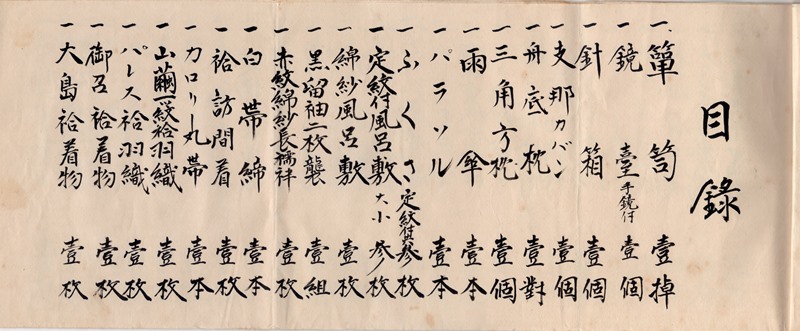

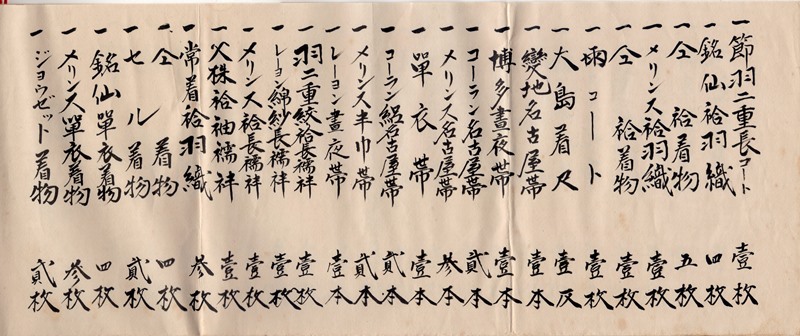

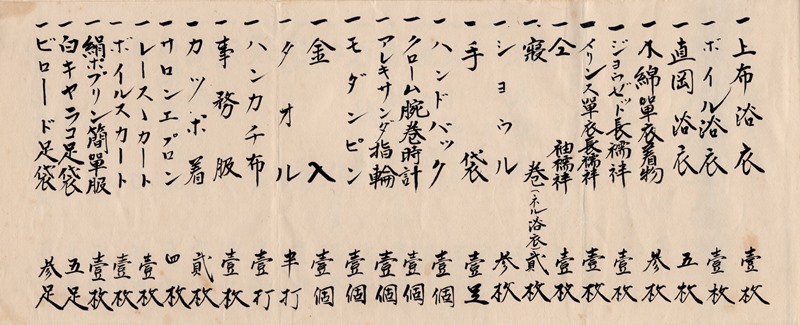

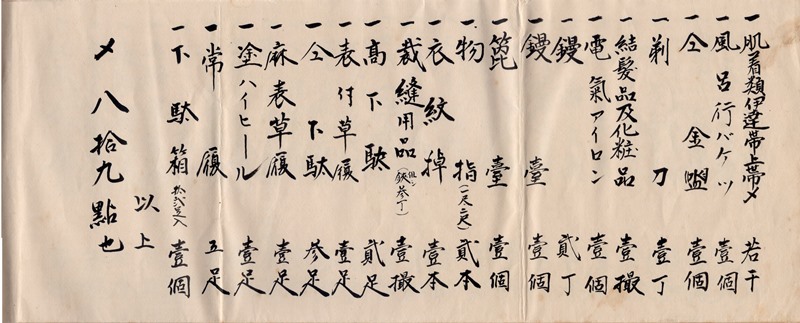

| 父と母の婚礼にあたって母が持参した婚礼荷物の目録が残っています。 家具から衣服(主に和服)普段着や肌着、履物、カバン、など89品目が載せられています。母は若い頃より和裁を特技にしていたので鏝(こて)、箆(へら)、物指しなど裁縫用具も一式整えて持参しました。目録の内容を見ますと、当時(昭和初期)の庶民の生活様式の一端が伺えます。 また、花嫁の父としては相当な出費だったことが伺えます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 目録の末尾には花嫁の父から花婿の父宛に出された目録であることが記されています。 日時は昭和10年12月2日となっています。この日が実際の婚姻の日で、役所に届を出した日は昭和12年3月2日となっています。長男が誕生した後のことです。 これは戦前までの民法による「戸主」の制度によるもので、結婚を許可するのはそれぞれ両家の戸主に権限があり、(家制度による戸主権)戸主には現在では想像できないほどの権限が与えられていました。 その一例は 家族の婚姻・養子縁組に対する同意権 家族の入籍または去家に対する同意権 家族の居所指定権 家族の入籍を拒否する権利 家族を家から排除する権利(離籍) こうした当時の民法による戸主の権限は、時として、嫁いできた嫁との折り合いが悪い場合、舅姑の気に入らない嫁を一方的に実家へ帰らすことがしばしば起きました。 また、「嫁して三年子なきは去る」という言葉があるように、嫁いできて三年経っても子供ができない嫁は、自ら身を引いて実家に帰るという理不尽なことも往々にして起きました。 たとえ男の側に不妊の原因があったとしても、その責任を一方的に女性に負わすという社会の風潮がありました。 |

|

|

|

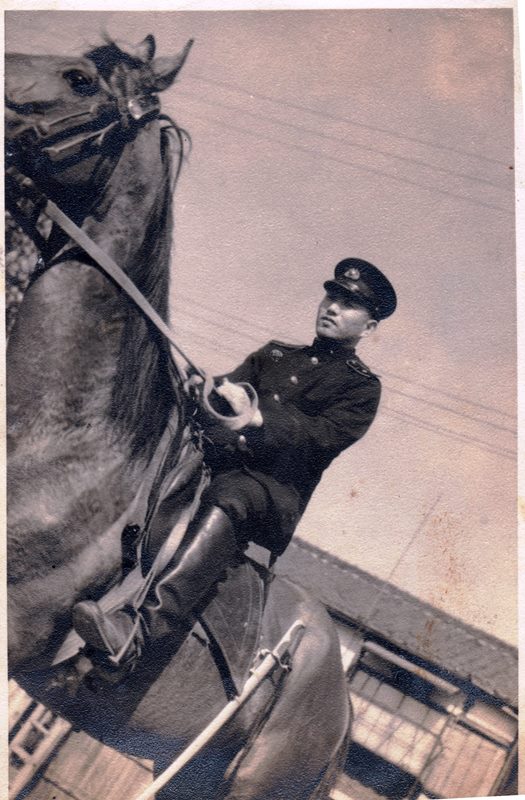

| 戦時中に勤務していた「大淀警察署」時代。腰にサーベルを下げるのが当時の警察官の正装。 | |

|

|

| 戦時中は馬に乗って勤務していたのか、本人から直接聞いたことはない | |

|

|

| 大淀署管内「南本庄派出所」勤務時代(写真左)と戦後になって退職を間近に控えた頃の制服姿(写真右) | |

|

|

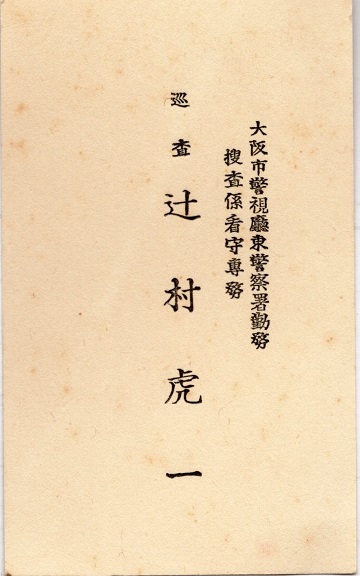

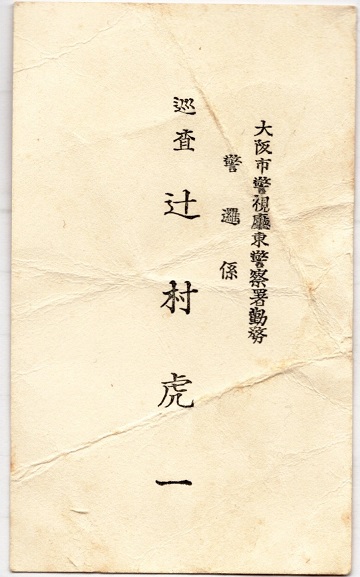

| その後、異動で東警察署勤務になります。いつの時代かはわかりませんが、名刺を作っていることは捜査係の勤務で名刺を差し出す必要があったのでしょう。名刺には「虎一」と書かれていますが、本当は「乕一」が正しく、これで「とらかず」と読みます。名刺を作った印刷屋にこの活字が無かったのでしょう。 | |

|

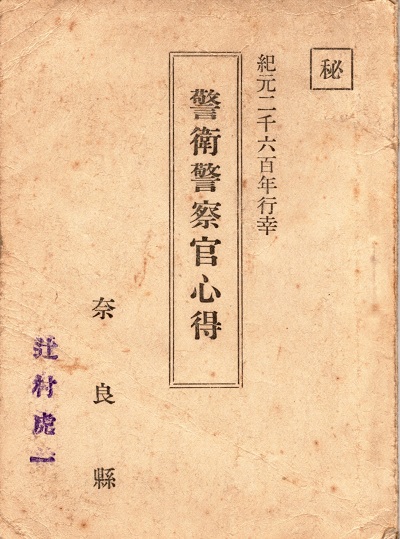

「紀元二千六百年」とされた昭和15年、天皇の橿原神宮行幸の警護を命ぜられ、奈良県警の応援に奈良県に出張することになります。 その時の「警衛警察官心得」の小冊子 かなり厳しく事細かに警護体制が敷かれていました。 警備体制が外部に漏れないよう、厳重な極秘扱いだったそうです。 それには5年前に起きた第二次大本事件のあと、特定の宗教団体による不穏な動きを警戒するあまり、過剰とも思える警備体制を執らざるを得なかった事情がありました。 |

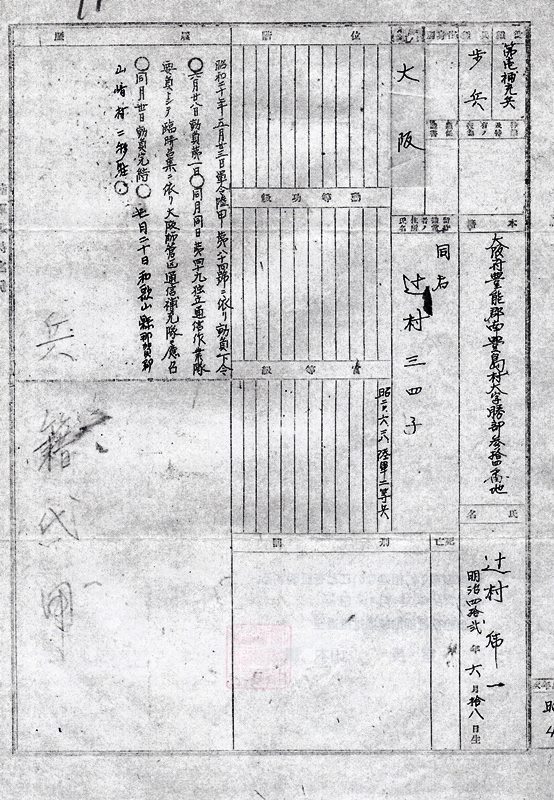

| 父の軍歴 | |

|

|

| 父が第一補充兵として召集されたのは昭和20年5月23日のことです。この2月にはヤルタ会談に於いて連合国軍側はソ連に対して対日参戦を要請し、3月13、14日には大阪への大規模な空襲。5月8日にはドイツが降伏。 どうあがいても勝ち目がないことは分かっていた戦況でした。36歳の誕生日を目前にした父には年老いた母と、8歳を頭に4人の子供、さらに妻のお腹の中には5人目の子供が宿っていました。 軍歴によれば「第四十九独立通信作業隊要員」として臨時招集され、大阪師管区通信補充隊に配属されています。 6月30日に動員完結し、7月20日には和歌山県那賀郡山崎村(現岩出市)に移駐となり、ここで終戦を迎えることになります。このときすでに7月17日からアメリカのトルーマン大統領、イギリスのチャーチル首相、さらにソ連共産党スターリン書記長が集まって戦後処理の話し合い(ポツダム会議)が始まっていた。 |

|

|

|

| 父が第一補充兵の二等兵として最後に赴任し、終戦を迎えた和歌山県那賀郡山崎村(現岩出市)は、和歌山市から紀ノ川を10数キロ遡った山間の村です。 この静かな山間の村で何もすることがなく日々を過ごしたようです。 そして、終戦を迎えたと同時に除隊、現地解散。そこで父は隊内に備蓄してあった食料や衣類毛布などを掻き集め、おぉこ(朸=天秤棒)で担いで列車を乗り継ぎ、勝部まで持って帰ってきたとのことです。 『軍隊には無い物はない』と言われるほどこの当時でも物資は豊富にあったそうです。一般市民は配給の食料すらままならない状態でしたが、米、砂糖、小豆、缶詰、羊羹、乾パン、毛布、外套。『何でもあった』そうです。 おおよそ10貫目ほどもあった重い荷物を1人で担いで帰ってきたそうです。同じ同僚の兵隊が試しに担いだところ、一歩も前へ進むことが出来なかったそうで、これを父が担いで歩きはじめると皆が驚いたというのが、後々までの父の自慢でもありました。 こうして持ち帰った外套や毛布を母は子供のために防寒用のオーバーコートに仕立て直したとのことです。 終戦のどさくさにまぎれての軍事物資の横領として、罪に問われかねない行為だったのでしょうが、年老いた母と多くの子供を抱えた父としては、敗戦後の日本の社会で生きていくためにやむを得ないことだったのだろうと思います。 中年の社会経験豊富な36歳の補充兵にとっては、上官のほとんどが二十歳代の若者。敗戦が決まった以上、軍隊での序列など有って無きが如く、入隊からわずか3か月での終戦。 これからどうやって生きていくかを考えたとき、浮世離れした軍隊で長い生活をしてきた下士官や古参の兵隊に比べ、一般社会で長年の経験を積んできた二等兵の補充兵の方が、はるかに現実的な判断力と知恵が勝っていた。 敗戦という現実に直面して不安と混乱の中、多くの中年の補充兵たちは冷静に立ち居振る舞い、あるときは上官である二十歳そこそこの上級の兵隊を恫喝してでも今後の生活に必要な軍事物資を持ち帰ったようである。 残してきた家族が不自由な戦時下の暮らしを耐え忍んでいることを考えると、軍隊に残った物資、特に食料品などを横領することに、『生きるためにやむを得ない』という判断が優先したことだと思う。 |

|

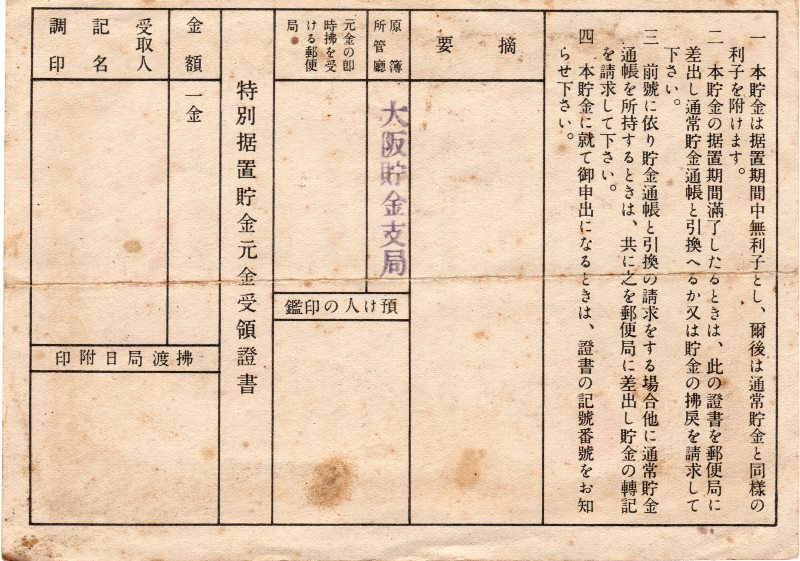

| 大東亜戦争 特別据置貯金證書 | |

|

|

|

|

| 敗色濃厚の昭和20年2月4日の「大東亜戦争特別据置貯金證書」 もはやどうあがいても勝ち目のない戦争末期に至って、国民から戦費調達のための貯金をかき集めた。5年間の据え置き期間は無利子で、据置期間経過後に通常の貯金と同様の利子が附くという条件だった。 父は召集令状が来る3か月前にこの貯金をしている。公務員だったこともあり、積極的意志によるものではなく、上層部からの強い要請があったのかも知れない。名前の漢字が間違っているところからして、特に本人が留意したものではないように感じる。 警察署内部で組織的に割り振りされて、否応なく給料から差し引かれた措置だったのだろう。 このあと、3月13、14日には第1回目の大阪大空襲によって甚大な被害があった。豊中地域も6月7日に1回目の空襲にみまわれ、500人以上の死者がでている。米軍による空襲は日本全国に広がり、とことん追い詰められた状況だった。 そんな状況下で国民から戦費をかき集めようとしたのである。 この證書が70年以上の歳月を経て手元に残っているということは、据置期間が終了した昭和25年には、敗戦後の貨幣価値が暴落し、10円の価値が取るに足らないほどのものになっていて、換金する気にもならなかったのだろう。 日本全国各地にこのような換金されないままの證書が多く残っていることだろう。 |

|