| ③伊丹飛行場(大阪国際空港)と戦後の勝部 |

|

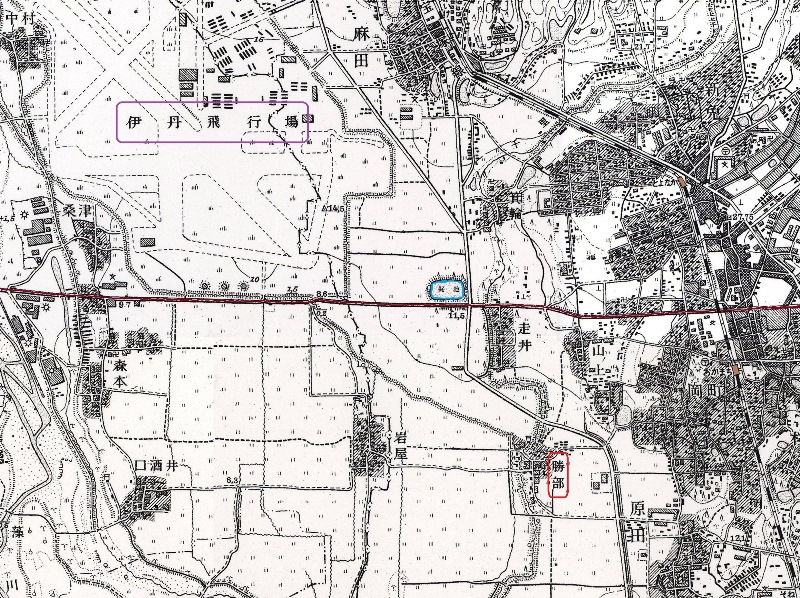

| 昭和28年(1953年)の地図では伊丹飛行場の南側は広大な田園風景が広がっていた。 |

時の流れの中で・・・勝部の中の歴史

| ③伊丹飛行場(大阪国際空港)と戦後の勝部 |

|

| 昭和28年(1953年)の地図では伊丹飛行場の南側は広大な田園風景が広がっていた。 |

|

| 昭和30年代、伊丹飛行場へ着陸しようとする旅客機の姿。場所は走井の西の旧伊丹街道。現在は滑走路の下の空港地下道になっている。 |

| 物心ついたときから、いや生まれたときから、あるいは母親の胎内にいたときから飛行機の飛び交う音を聞いて育った。 私だけでなく、勝部で育った全ての子供がこの音を聞いて育ったのである。 戦後伊丹飛行場が第1種空港に指定され、「大阪国際空港」と改称されたのは昭和34年のこと。そして、それ以前から持ち上がっていた拡張計画案が実現するのが昭和40年代はじめである。このことによって、それまで穏やかな農村であった勝部の村が激変することになる。その激変の序章は多くの勝部の農家に、ある種のバブルをもたらしたことからはじまる。 この当時の勝部の農家は戦後の農地改革で自作農家となったものが大半である。それまで一握りの地主の下で、親の代から営々と小作を続けてきた百姓が、ようやく自分の土地として耕し始めて十数年。GHQの指令によって行われた「農地解放」によってただ同然の値段で手に入れた土地が、思わぬ高値で国に買い取られることになるのである。 今まで目にしたことも無い大金が目の前にぶら下がっていたのである。昭和30年代半ばになると、銀行や証券会社の営業担当者が頻繁に勝部の農家を訪れるようになる。すでに土地買収の情報は世間に知れ渡っていた。 大金を手にした農家は、代替地を購入して新たな居住地へ引っ越す者、あるいは勝部の中で”空港御殿”を建築する者と、多くの俄か成金が誕生した。そして、実際に拡張工事が完成し、新しい滑走路にジェット機が離着陸すると、こんどは騒音被害が新たな問題として持ち上がってきた。 国は新たに騒音公害対策と、地域住民に対する移転保障を行うことで、この問題の解決に当たった。そしてそこから勝部の過疎化が始まった。 善かれ悪しかれ伊丹飛行場は我々にとって身近な存在である。この飛行場の盛衰は戦後の勝部村の盛衰と決して無縁ではない。ある種の”運命共同体”とも言うべき存在である。 2007年12月25日更新 |

|

| 上の写真は「戦後の勝部の風景」で紹介した昭和30年の村の中の様子であるが、赤く囲った部分は農家の壁に貼られた張り紙である。その内容は『伊丹飛行場拡張絶対反対』という文章が読み取れる。しかしこのときすでに飛行場拡張への流れは確実に進んでいて、村の中では本気で反対を唱える者など皆無であった。むしろ地元農家の人々は農地を売って大金を手に入れることに大いなる夢を抱いていたのである。こうした反対運動は、ある特定の政治勢力による政治活動の一環であった。 |

|

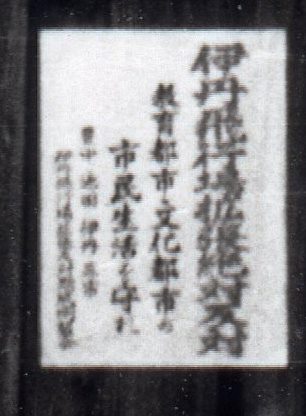

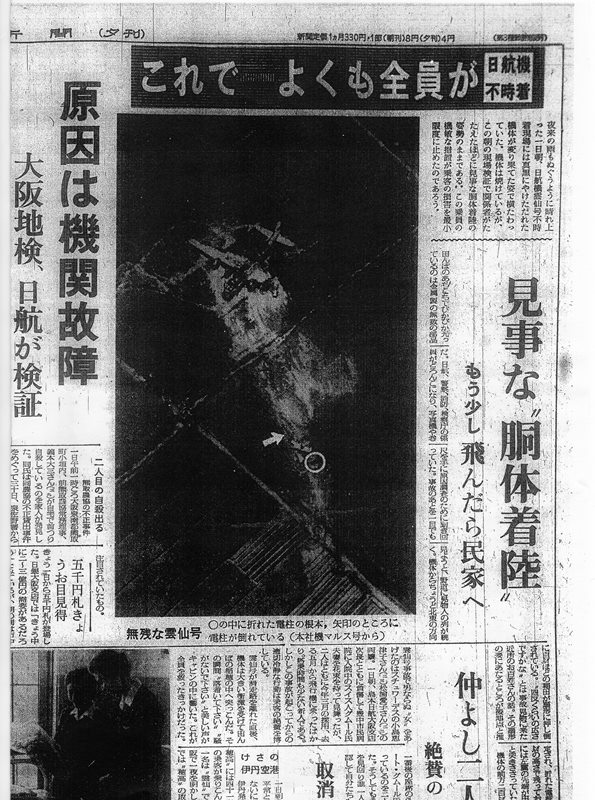

| 日航「雲仙号」の不時着事故 |

|

|

|

| 事故は昭和32年(1957年)9月30日の夜9時40分すぎに起こった。伊丹発羽田行き日本航空DC4型機「雲仙号」が離陸直後エンジントラブルで失速、電線に引っ掛けて勝部の水田に不時着炎上した。幸い機長、副操縦士を含む5人が負傷したものの、乗員乗客55人全員が助かった。この飛行機は1946年ダグラス社製で、アメリカの「キャピタル航空(国内線)」が使用していたものを、この前年(1956年)4月に2億5千2百万円で購入した、いわばセコハン機であった。 この事故機の乗客の中に三木鮎郎がいて、翌日の朝刊に事故の模様を語っている記事が社会面に掲載されている。三木鮎郎はこのとき33歳、朝日新聞の記事では”ボードビリアン三木鮎郎”と紹介されている。彼は後にテレビの世界で活躍。昭和30年代の人気番組『スター千一夜』の司会者として全国的にその顔が知れ渡ることとなる。 また、負傷した乗客の中に外国人夫婦がいた。スイス人のバイヤーで50代と40代の夫婦で、暗闇の中、飛行機から脱出して勝部の民家で応急手当てを受け、救急車の到着を待った。当時、勝部の村で唯一のタバコ屋で、鮮魚など食料品も商っていた寺野家である。負傷者は寺野家の店の中の上り口に寝かされ、中には靴など履物も脱げて泥だらけの素足で命からがら脱出した負傷者もいたということです。 事故当時私はまだ小学校3年生で、事故発生時にはすでに眠っていたので、飛行機が落ちたときのことについては翌日母親から聞かされた。母親の話では『風呂に入っていて、突然ドーンという音と共に家中の電気が消え、慌てて風呂から出てきた』ということだった。飛行機が不時着する際に送電線に引っかかり、勝部中が停電したのである。そして翌日学校から帰ると、さっそく事故機を見に出かけた。田んぼの中には燃え残った垂直尾翼だけがあり、周りには稲刈り前の稲穂が真っ黒に焼けていたのが印象的だった。 |

|

|

|

| 事故を報じた号外 |

| 号外記事の拡大版 |

|

| 上の地図は昭和38年9月当時の勝部村を中心とした住宅地図である。この頃から勝部の世帯数は増え始め昭和40年代半ばにはピークに達する。ただこの当時の住宅地図はそれぞれの家の位置や名字の記述には正確さが著しく欠けていた。 |

|

| 事故の状況を伝える新聞記事。当時テレビの普及率は低く庶民はこうしたニュースを主に新聞から得ていた。各新聞の大阪版ではその後もこの事故の続報を伝えた。 |

|

|

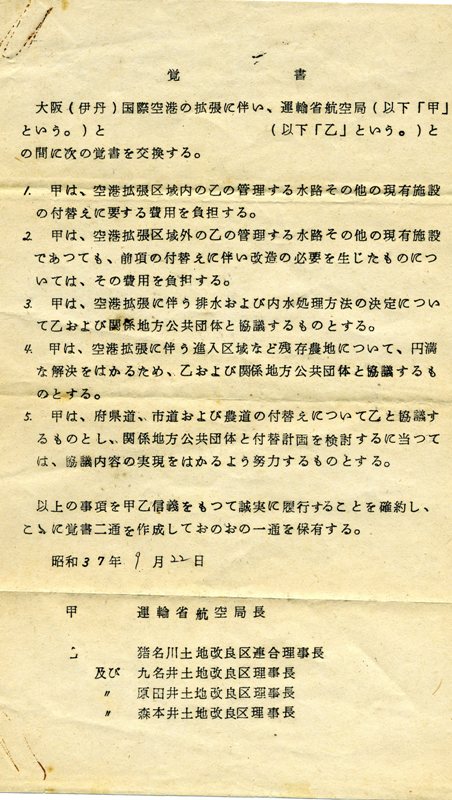

| 昭和37年9月、当時勝部の自治会長を務めていた父は、勝部の代表者として空港の拡張問題に取り組んでそれらの交渉に当たっていた。そして9月22日、上記の覚書を取り交わすことになる。 |

|

| 父は几帳面で、自治会長を務めていた間、その業務内容を克明に日誌にしたためていた。上記ページには昭和36年10月27日の自治会役員会で、空港拡張問題に取り組む村としての方針を協議したことが記されている。 |

|

| 昭和39年2月18日には日東航空の水陸両用「グラマンG73マラードはやしお号」が墜落。場所は伊丹市岩屋村、勝部村の西側に位置し広い田園地帯に囲まれた集落のすぐ近くに落ちた。その後岩屋村は空港の拡張に伴い村全体が移転し、当時の村のあった場所は滑走路の地下に埋もれてしまった。 |

|

|

|

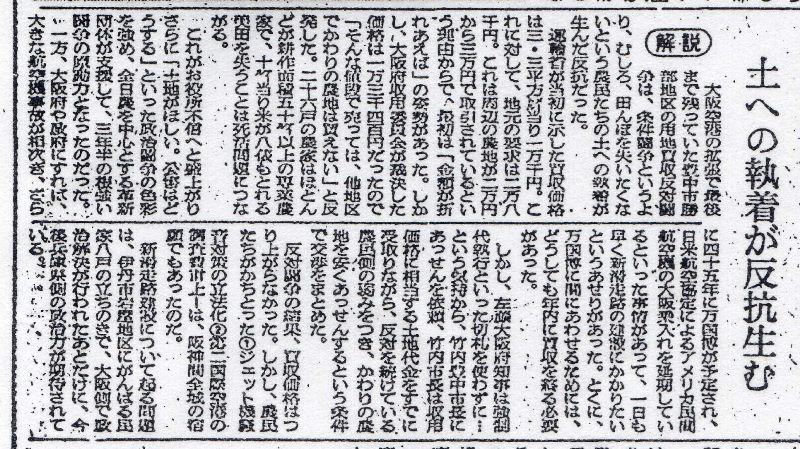

| 昭和41年12月21日、大阪空港の用地買収が決着。 ギリギリまで反対を唱えていた勝部の地主が最終的に用地買収に合意。勝部地区の代表者と運輸省が豊中市役所で調印した。 ただ、この反対運動はあくまで見せ掛けのパフォーマンスであり、地元農家たちの本音は少しでも好条件で用地を売りたいというものであった。今さら後戻りできる状況でないことは百も承知の上での反対運動だった。 何はともあれ、大阪万博の開催までには「大阪国際空港」の完成が国家的な命題であったことは誰もが承知していた。 |

|

| 「土への執着が反抗を生む」という嘘の記事 勝部地区の用地買収が決着するとの報道があったある新聞には「土への執着が反抗生む」という短い文の「解説」がついていた。これを読む限り、記事の内容はあまりにも実情を知らなすぎる文章である。あるいは、政府の方針に反対意見を唱えるための「無理やり作られた作文」とも言える内容だ。 この用地買収によって農地を手放した農家の殆どが(すべてと言っても過言ではない)戦前までの小作人で、戦後の農地改革によってタダ同然で手に入れた農地だったのである。しかも、百姓をやめても働き口はいくらでもあり、実際に農家の若者たちのほとんどがサラリーマンで、「専業農家」ではなかった。 さらに、空港拡張の案件は昭和30年ごろには村じゅうに知れ渡っていて、用地買収がはじまるのを今かいまかと待ちわびていたのが実情である。 戦前の小作から戦後昭和22年、GHQの農地改革により自作農家になってわずか10年で大きく時代が動き出したのである。 田圃を売った金で『安楽に暮らしたい』という農家の本音 当時自治会長だった父の元には毎晩のように夕食時になると農家の人が入れ替わり立ち代り訪れては、それとはなしに情報を聞きに来ていた。『空港側との交渉がどこまで進んでいるのか』知りたくてしかたなかったのである。要するに「いつ金が手に入るのか」気になって仕方がなかったほど農家の人の心は浮き足立っていたのである。 もっと言うなれば、一日でも早く百姓をやめて、大金を手に入れて『遊んで暮らしたい』というのが本音だったのだろう。実際、当時の預金金利を計算すれば、銀行の利息だけで食っていける金額だったのだ。 そして、この記事にある「反対闘争」はある政治勢力(政党)主導による反政権パフォーマンスであり、本気でやっている農民は誰一人いなかった。 往往にして新聞というものはまことしやかな言葉を並べて嘘の記事を書くものである。 農家が1年間働いて得る収入は30万円 因みに、当時の政府の買い入れ価格(米価)は60キログラム当たり6,538円。当時「食管法=食糧管理法」に基づいて生産者米価が決められていた。 大阪府の農家1戸当たりの平均耕作面積は1500坪(5反)であった。(因みに全国平均は1戸当たり8反弱だった) 1戸当たりの米の収穫量は平均2400キログラム。(新聞記事の通り10アールあたり8俵獲れると計算すると) 農家1戸当たりの米作による収入は26万円程度という計算になる。裏作に麦や豆、野菜類を栽培したとしても、1年間汗水たらして働いても30万円を超えるかどうか。しかもここから肥料や農薬、農機具類の償却費用も差し引かなければならない。 世間並みのサラリーマンの給料と比べても低収入の部類になる程度だった。 農地売却で得た金が生み出す預金利息は年100万円 5反の農地を大阪府が提示した坪当たり13400円で売却して得る金額は2000万円を超える。 これの銀行預金で得る利息は年100万円超になる。当時の預金金利は年利5パーセントを超えていた。郵便局の定額貯金が7パーセントの利息だった。 昭和40年当時の大卒公務員の初任給から年収を計算すると324000円だった。一流企業の部課長クラスの年収は50~60万円ほどであった。 このように考えると農業を続けて行くという気持ちになれないのは当然だ。 農地売却で得た所得は非課税=特例措置 何もしなくても、銀行に預けていれば毎年100万円の利息が入ってくるのだった。田圃を売った金を銀行に預けていれば遊んで暮していけたのである。 さらに、政府の公共事業における土地収用に掛かる所得に対しては、特例措置として5000万円まで所得控除が適用されることで、ほぼすべての農家は所得税を払わなくて済んだ。 当時、空港側との交渉に当たっていた父の元に、3日に明けず様子を伺いに来ていた80歳近い父の従兄は、坪当たりいくらで売れるのかが知りたくて、『まだ決まらんのか?』と気になって仕方がなかった。その従兄も12月21日の最終決着の報せを聞くことなく、1円の金も手にすることなく病に倒れこの世を去った。 農民=弱者で被害者というお決まりの図式 おおよそ記事に書かれた内容は、国家の方針によって農民が虐げられているという図式で、農民を弱者あるいは被害者として取り上げている。しかし、実際は農家の大部分が国の方針である飛行場の拡張を歓迎していた。ましてや『土への執着』というような心情は持ち合わせていなかっただろう。 大阪市の中心まで通勤時間にして30~40分という立地にあり、働く気があれば就職先はいくらでもあった。そういう意味では成田空港とは事情は異なっていたのである。 新聞記事にあるような「反対闘争」は一部の限られた農家の人たちが、ある政治集団に無理やり付き合わされて参加したに過ぎず、本気で反対を訴えている人など誰一人いなかったし、その運動で事態が覆るなどとは誰もが考えていなかった。 政治的パフォーマンスに過ぎなかった。 国民の不満を煽り国家の発展を阻害する新聞社の捏造記事 伊丹飛行場の「大阪国際空港化」は間近に控える大阪万国博覧会開催に向け、喫緊の国家的事業である。世界各国から訪れる外国人客を受け入れ、万博会場に招き入れるには従来のローカルな空港設備では不十分で、将来的に関西地域の発展を進めるためにはなくてはならないインフラ整備事業である。地元住民は勿論のこと、地域経済の発展には必要不可欠の事業であることは誰しもが納得していた。 前述の事情を理解していれば反対する理由は見当たらない。 にもかかわらずこのような新聞記事が出ることに極めて恣意的な意図が感じられる。 一部の報道機関には「何でもかんでも国のやることにはいちゃもんを付けたい」という病的な心理が働いて記事にする輩は存在する。 この記事を書いた記者もその一人であろう。おそらく現場に足を運んだこともなく、地元住民や農家に取材もしないで記事にしたのかもしれない.。 相も変らぬパターン化した文章 - 記者の類型化された観念とステレオタイプな記事 農業ほど不確実性の高い仕事はない。毎年のように気候変動に左右され、順調に作物が生育しても「豊作貧乏」という言葉があるように獲れ過ぎても値崩れして利益をもたらさない。ましてやこの時代は国民の食生活も欧米化し始め、コメを作っても食べなくなった。そして、減反政策を推し進めようと政府の中で生産調整が計画され始めた時代でもある。実際に1970年より全国的に減反政策が実施されたのである。 「土への執着」などとは時代錯誤も甚だしい。 この記事を書いた記者は現実を理解しようとせず、ロクに取材もせず、アタマの中で描いた妄想を決められたパターンで文章にしただけである。 |

|

| 上の記事は昭和32年(1957年)10月1日の読売新聞の記事ですが、この時点で政府の飛行場拡張計画の具体的な設計図が出来上がっていたのであって、すでに地元住民や土地を所有する農家の人々はこの拡張計画が着実に進められていることは周知の事実であった。 昭和41年12月の「土への執着が反抗生む」という記事がいかに現実を理解していないかが分かる。 |

|

| その後、空港周辺に住む勝部の住民に航空機の離発着による”騒音被害”の状況をNHKの記者がが聞き取り調査に来た。 |

|

| 昭和30年代、冬の勝部の田園風景。稲刈りが済んで脱穀したあとの藁を積み上げた塔があちこちに点在する。 |

|

| 着陸寸前の軽飛行機。場所は走井から西の田園地帯。 |

|

| まだターミナルビルもなく屋外で雨ざらしの送迎場。セキュリティ・チェックもなかった昭和38年頃の大阪空港 |

|

| 送迎場風景。昭和38年ごろ |

|

| 関連記事 |